En 1956, lorsqu’il tourne Toute la mémoire du monde, avec ces multiples sections, codifications et classifications qui font de la Bibliothèque nationale une impressionnante figuration du cerveau, à l’image d’un paysage neuronal, Alain Resnais imagine d’insérer au cœur de la bibliothèque deux recueils de fascicules populaires de Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain qu’il emprunte à sa collection personnelle. Faut-il considérer que cette littérature aurait son entrée dans ce temple de l’écrit et de l’image ? qu’elle est oubliée de la grande histoire du livre ? qu’elle est mise à l’index ou à l’enfer ? ou, comme le suggère le commentaire off, qu’elle appartient à « ce qui est ici le plus précieux, le plus beau, le plus rare » ?

Quoi qu’il en soit, le Belge André Goeffers, qui commence sa carrière à l’âge de vingt-deux ans comme deuxième assistant opérateur sur ce court métrage, proposera plus tard d’aider Resnais dans sa recherche de l’auteur anonyme, encore inconnu, des aventures de Harry Dickson. Identifier le ou les auteurs de ces récits est alors pour Resnais un rêve de longue date.

À l’été 1934, la vue de la couverture du fascicule n° 67, Le Fantôme des ruines rouges, au kiosque à journaux de la gare de Vannes provoque un coup de foudre chez le jeune Alain âgé de douze ans, qui ne tarde guère à entreprendre de réunir la collection complète. S’il manque une livraison bimensuelle, il profite des séjours parisiens chez ses grands-parents maternels pour se rendre place du Châtelet où il a repéré un kiosque aux murs tapissés d’anciens numéros. Comme certaines livraisons le déçoivent quand d’autres le passionnent, naît peu à peu l’hypothèse que des auteurs multiples œuvrent à la série. Les publications s’interrompent en 1938 après le n° 178, mais la passion de l’adolescent pour Dickson ne faiblit pas.

Le monde auquel est confronté le détective est peuplé de résurgences archaïques comme le dieu Baal, les Furies ou la Gorgone, de créatures dénaturées ou monstrueuses, et comprend pieuvre hypnotiseuse, vampire ou zombie hantant des espaces contemporains, en un mélange de fantastique et de futurisme inquiétant. Au terme de la recherche de Dickson, le mystère demeure insondable et laisse place à un Mal proliférant, de plus en plus redoutable. Si l’autre monde, celui des esprits, l’au-delà, l’invisible ont été confisqués par la métaphysique, la religion ou les cultes païens sinon les pratiques chamaniques, l’idée que d’inimaginables événements doublent les apparences intelligibles ou qu’ils puissent affleurer à la surface de la réalité présente ne manque pas de séduire Resnais, lui qui se plaira à inventer dans ses films des situations hésitant entre réel et irréel. Devenu cinéaste, Resnais aimerait sans doute tirer un film des aventures de Dickson, mais en 1952 Pierre Braunberger, le producteur de ses premiers courts métrages avant d’être celui de Toute la mémoire du monde, ne peut s’engager : comment signer un contrat avec un auteur anonyme ?

En 1955, puis en 1958 après le tournage d’Hiroshima mon amour, Resnais se rend néanmoins à Londres, la ville d’adoption du détective, avec son Leica et part à la recherche des lieux insolites décrits par les fascicules. Le cinéaste photographie une cité inquiétante trouée de ruelles ténébreuses, non communicantes, de voies débouchant en impasses sur des murs qui semblent venir d’être dressés, exhibant des immeubles en démolition qui côtoient des vestiges anachroniques (il publiera certains de ces clichés dans son recueil de photos Repérages en 1974). La perspective d’une adaptation cinématographique est relancée en 1959 avec Anatole Dauman, le producteur de Nuit et Brouillard et Hiroshima mon amour.

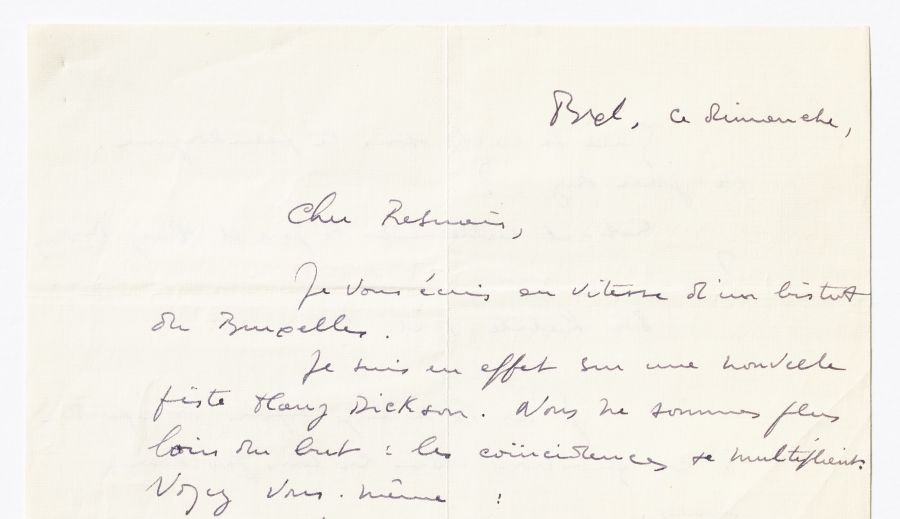

C’est alors que l’enquête de Goeffers porte ses fruits. Le jeune Belge débusque en deux temps l’auteur secret, son compatriote septuagénaire Jean Ray, romancier ayant publié, sous ce pseudonyme et des dizaines d’autres, des récits fantastiques ou de science-fiction. Les questions que, non sans humour, Goeffers adresse à Resnais dans sa première lettre à ce sujet pourraient figurer au commencement d’une enquête menée par le détective : « Qui se cache sous le pseudonyme de Jean Ray ? Est-il réellement le père d’Harry Dickson ? » Goeffers mentionne quelques titres de livres ne pouvant qu’aviver l’intérêt de Resnais : Le Grand Nocturne, La Ruelle ténébreuse… Le titre La Croisière des fantômes, lui, est une confusion entre les recueils de nouvelles La Croisière des ombres et Le Livre des fantômes, tandis que l’auteur de science-fiction Max-André Rayjean n’a en réalité aucun rapport avec Jean Ray.

Quelques jours plus tard, Goeffers organise la rencontre de Resnais et Ray au domicile bruxellois d’un autre romancier populaire, Henri Vernes. Des photos publiées dues à Goeffers illustrent cette entrevue. On voit Ray examinant un cliché pris par Resnais dans un quartier londonien que le cinéaste surnomme « l’île aux chiens de Jean Ray ». L’écrivain s’enthousiasme devant les photos et, selon Resnais, les montre à sa femme en lui lançant : « Tu vois, c’est vrai ce que je racontais, ça existe ! » Et lorsque Ray livre à Resnais la clé de l’énigme de l’inégalité patente des fascicules, tout s’éclaire : les exemplaires appréciés de l’adolescent étaient de la main de l’écrivain ! Des récits ayant vu le jour en langue allemande de 1907 à 1911 avaient été traduits en néerlandais à partir de 1927 ; l’éditeur qui avait acheté les droits de publication en langue française avait intégré Ray en 1930 à son écurie de traducteurs curieusement chargés d’adapter la version néerlandaise ; en 1932, Ray avait proposé d’inventer ses propres aventures de Harry Dickson, cela un an avant que Resnais n’en devienne le lecteur assidu, mais les publications qui avaient suivi n’étaient pas toutes de son cru.

Le scénario écrit pour Resnais par Frédéric de Towarnicki, caractérisé par l’esthétique du montage éclaté, par une valse ténébreuse d’êtres et de lieux, par les styles disparates, par une extravagance qui favorise l’illimitation autant que l’indétermination des événements, mettra à mal la linéarité dramatique. De même que les ruelles de Londres, vues par Ray puis par Resnais, semblent se heurter à un mur inexplicable, de même les enquêtes de Dickson condensées dans le scénario tourneront court, ou se dilueront dans un espace indéfinissable. Et le projet lui aussi, après une myriade de rebondissements, tournera court, abandonné par Resnais en 1968. Ces aventures non réalisées de Harry Dickson nourriront pourtant tout un imaginaire, les décennies suivantes, chez les admirateurs de Resnais ou de Ray. Ce projet légendaire n’existerait pas, ou aurait été entamé plus tardivement, sans ces deux petites lettres du jeune opérateur belge.

Suzanne Liandrat-Guigues