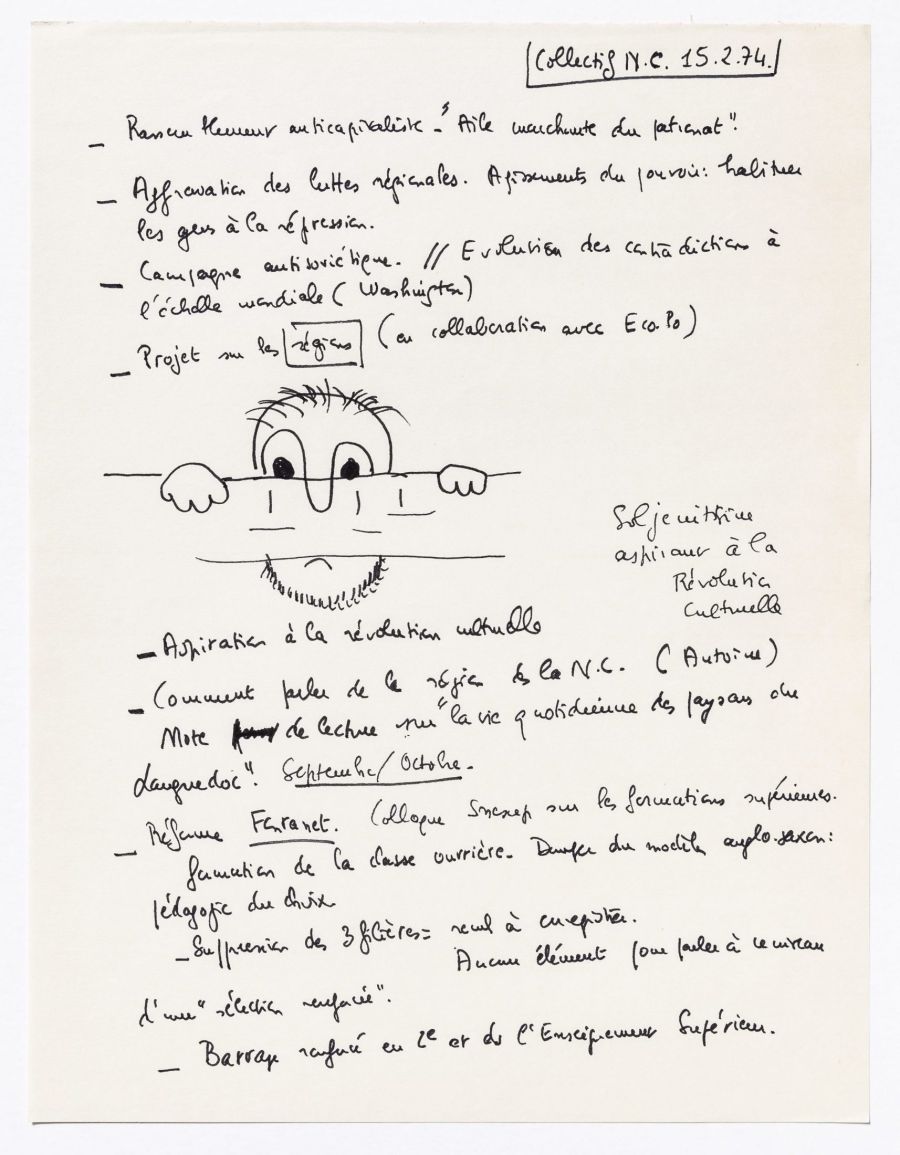

Alors le dessin, c’est compliqué. Je ne l’ai pas fait toute seule (du diable si je me souviens de qui était à mes côtés). En un premier temps, j’ai dessiné deux ronds surmontés d’un demi-cercle, comme je fais toujours, sans intention précise. À côté, on ajouta le nez, les cheveux et la barbe. C’était devenu figuratif [1]. Nous discutions de l’aspiration à la « révolution culturelle » qui gagnait le pays… Mais trois jours plus tôt, le 12 février 1974, Soljenitsyne avait été expulsé d’URSS et privé de sa citoyenneté soviétique (L’Archipel du Goulag avait été publié par Claude Durand à la fin de l’année 1973). Voilà comment Alexandre Soljenitsyne devint un chauve au gros nez lorgnant par dessus une frontière en espérant une révolution culturelle, ce qui, dans le réel, n’était pas son genre de beauté.

J’ai des souvenirs enthousiastes des réunions de comité de rédaction à La Nouvelle Critique, revue des intellectuels communistes. Outre les totems respectés qui gardaient gentiment la ligne du Parti – Francis Cohen, le menhir et Antoine Casanova, l’historien corse, nous étions presque tous des trentenaires survitaminés, exaltés par ce qu’on nous demandait : ouvrir, ouvrir tout grand les portes de la réflexion aux intellectuels non communistes, faire entrer les débats de l’époque et cesser de refermer le compas. J’avais pu sans effort publier un entretien avec Claude Lévi-Strauss à l’époque de ses Mythologiques, on avait le devoir de parler de la psychanalyse, et le structuralisme, dans sa partie méthodologique, semblait un hyper-rationalisme bienvenu – il suffisait d’y ajouter la lutte des classes.

Les notes prises le 15 février ne servirent à rien, car le 2 avril suivant, Georges Pompidou mourait – sans surprise pour ses proches, mais pas pour la nation. Et l’un des moments formidables de la vie politique de la gauche commença : le Parti Socialiste existait depuis 1971, un Programme Commun avait été signé entre le PCF et le PS en 1972, on vivait dans l’Union de la Gauche et donc, nous avions un candidat unique de la gauche (voilà qui fait rêver aujourd’hui) ; il s‘appelait François Mitterrand. La rédaction de La Nouvelle Critique se mobilisa et pour ma part, je participai au Journal Quotidien créé par la cellule audiovisuelle du Parti. Rédigé dans la soirée, imprimé au début de la nuit, affiché tôt le matin, sans ordinateurs, sans imprimantes, sans fax, à l’ancienne, et pendant tous les jours de la campagne, c’était bluffant.

La rédaction du journal s’arrêtant vers minuit, nous étions si flapis que nous restions dans les murs de l’ouvrage architectural de Niemeyer au siège du Parti, 2, place du Colonel Fabien. Notre quartier général était la salle de projection. Les uns dormaient sous couverture, les autres regardaient, en alternance deux films et deux seulement. La Marseillaise de Jean Renoir et Johnny Guitare de Nicholas Ray.

La Marseillaise, film sorti en 1938, largement financé par une souscription de la Confédération Générale du Travail, raconte la Révolution française depuis la prise de la Bastille jusqu’à la victoire de Valmy, en écho aux affrontements de 1934 et surtout, au Front Populaire de 1936. Distribution de rêve : Louis Jouvet, Lise Delamare, Pierre Renoir, Julien Carette. Lumières : celles de Jean Renoir. Musique : Joseph Kosma.

Vous avez bien lu : la Confédération Générale du Travail, c’est la CGT, qui, à cette époque, avait une pensée de la culture dont on se demande où elle a disparu de nos jours. C’était simple comme bonjour : la CGT préachetait les places de cinéma. Quel syndicat ferait cela aujourd’hui ? La CFDT, peut-être ? Allons !

Nous regardions sans relâche la montée des Marseillais vers Paris puis Valmy et c’était toujours aussi beau. Mais voici ce que j’ai trouvé sur un site cinématographique réputé, en ce jour : « La Marseillaise, film mineur de Jean Renoir, une curiosité. »

La Tête à Toto = zéro.

Johnny Guitare, de Nicholas Ray (1954) montre une fille folle affrontant une femme fière, donc davantage de personnages de femmes que bien d’autres westerns. De là à dire que c’est le seul western féministe, il y a un abîme. N’empêche ! Nous regardions toutes les deux nuits l’admirable Joan Crawford en roupillant un brin, mais bon.

François Mitterrand perdit, de très peu. Et la gauche perdrait les législatives de 1978, d’un cheveu. La fois suivante était la bonne, mais en 1981, il n’y avait plus d’Union de la Gauche. Il y eut quand même des ministres communistes, au nez et à la barbe de Georges Marchais.

La tête à Toto est un jeu enfantin qui consiste à dessiner un visage uniquement avec le signe zéro. On en déduit généralement que « La tête à Toto » désigne ce qui est égal à zéro.

Je n’y avais pas pensé en légendant la tête de Soljenitsyne – bien sûr que non, voyons ! –, mais depuis que l’excellent André Markowicz a mis en lumière l’antisémitisme de cet auteur, disons franchement que ce dessin de 1974 représente bel et bien « La Tête à Toto ».

[1] La tête à Toto est un jeu enfantin qui consiste à dessiner un visage uniquement avec le signe zéro. On en déduit généralement que « La tête à Toto « désigne ce qui est égal à zéro. Je n’y avais pas pensé en légendant la tête de Soljenitsyne – bien sûr que non, voyons ! –, mais depuis que l’excellent André Markowicz a mis en lumière l’antisémitisme de cet auteur, disons franchement que ce dessin de 1974 représente bel et bien « La Tête à Toto ».