En 1962-1963, à cause de ma bonne conduite puisque j’avais été reçue « cacique » à l’agrégation de philosophie, j’ai été récompensée par une année sabbatique. Toujours avec mon fidèle ami Gilbert Lascault, j’en ai profité pour suivre à l’Hôpital Sainte Anne de nombreux séminaires et quelques « présentations » de malades mentaux : celles des professeurs Mâle et Henri Ey, des docteurs Jacques Lacan et André Green, chaque semaine.

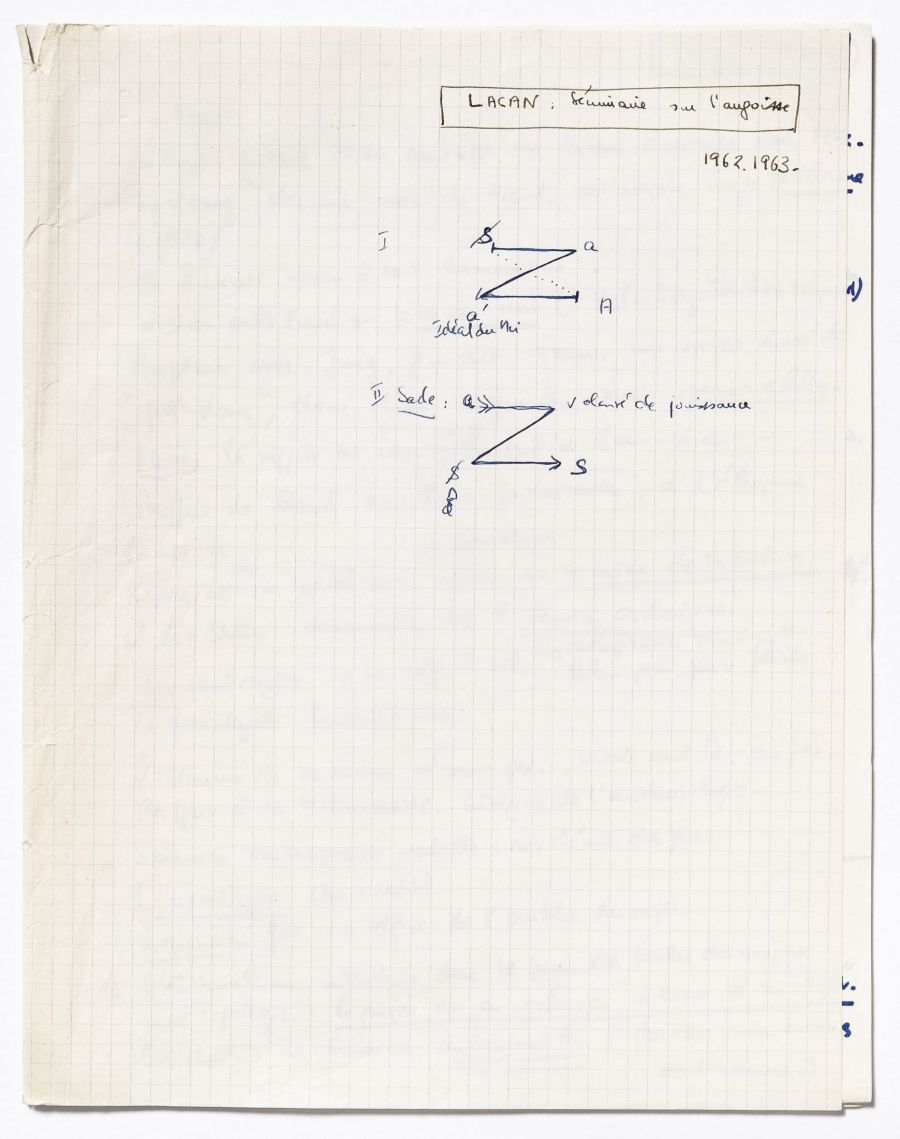

À l’automne 1962, une fille au fort accent slave m’a suggéré d’entrer dans l’amphithéâtre où Lacan donnait son séminaire, qui n’avait rien à voir avec les présentations de malades. Dans l’amphi, Lacan parlait seul, longtemps. Ce séminaire portait sur L’Angoisse et il a été édité plusieurs années plus tard par Jacques-Alain Miller, que j’ai toujours beaucoup aimé.

Je n’ai strictement rien compris à ce que disait Jacques Lacan. Mais alors, rien de rien. J’avais un grand cahier comme celui-ci et je noircissais les pages comme un exercice d’écriture automatique. Ce que j’ai remarqué assez vite, c’est que les propos du docteur Lacan suscitaient en moi toutes sortes d’idées adventices sans grand rapport avec ce qu’il disait ; à la fin de l’heure, je ne comprenais toujours pas un traître mot, mais je savais que ce pouvoir étrange de susciter des idées ressemblait à celles que suscite la musique – Claude Lévi-Strauss et moi nous en avons parlé, car la musique jouait le même rôle dans sa forme de pensée.

J’ai suivi depuis cet automne tous les séminaires de Jacques Lacan. Peu à peu, à force, je comprenais. Je n’essayais jamais de me forcer à comprendre, car la rêverie était bien meilleure conseillère que la déduction analytique. Tant et si bien que j’ai écrit le premier article sur les Écrits de Jacques Lacan parus en 1966, et par la suite le premier livre sur Lacan.

Je voulais l’appeler Vies et morts de Jacques Lacan. Bernard-Henri Lévy m’en dissuada, et c’est ainsi que j’appris que le psychanalyste allait bientôt mourir. Le titre devint Vies et légendes de Jacques Lacan, publié chez Grasset dans la collection de Bernard-Henri Lévy, en septembre 1981. Fin août, je me hâtais d’aller porter un exemplaire au domicile de Judith et Jacques-Alain Miller, rue d’Assas. Et ce fut Lacan en personne qui m’ouvrit la porte. Privé de mots mais pas de larmes. Il mourut quelques semaines plus tard.

Je ne sais plus combien de carnets j’ai pu remplir, en ajoutant les séminaires de Barthes, parfois de Lévi-Strauss et aussi, bizarrerie, d’Algirdas Julien Greimas. Mon frère Jérôme se mit à me fournir en carnets luxueusement couverts de peaux brodées, traités comme les autres, de friandes baguettes de pensée pour nourrir l’affamée que j’étais.

Le séminaire sur l’angoisse portait sur ce fameux objet a que Lacan utilisait pour sortir de Freud et entamer sa pensée sur l’amour. Les objets a (du désir) étaient à cette époque la voix, le souffle, l’excrément, les larmes, le regard, tout ce qui « tombait » du corps ou lui échappait. On pouvait déduire des tas de choses de ce séminaire. Le regard toujours en colère, André Green soutenait que « l’angoisse n’est pas sans objet » et moi, tout le contraire.

Je griffonnais beaucoup, comme en témoigne cet éléphant perlé. De sorte que le jour où le maharaja de Bénarès me demanda de peindre des tours Eiffel tricolores sur les flancs de son éléphante, je restais fidèle à mes griffonnages, comme en témoigne cette photo prise sur les quais de Bénarès. Jacques Lacan mène à tout, foi d’éléphante.