Préambule

Énième secousse : la parution en 2007 d’un scénario « pour un film (non réalisé) par Alain Resnais » fut un étourdissement, après Je t’aime je t’aime, Muriel, Le Chant du styrène… Cette découverte d’un découpage technique en 927 plans était un pan du cinéma de Resnais en négatif, en contreforme. Je me souviens d’une lecture attentive et fiévreuse, avec des élans quasi convulsifs, à haute voix, tant des passages, dès les premières séquences, m’apparaissaient ahurissants, inouïs. Je n’avais entendu parler de Frédéric de Towarnicki, le scénariste, que pour son livre sur Martin Heidegger que je ne me suis jamais procuré ; je n’avais pas lu Les Aventures de Harry Dickson, je n’avais pas lu Jean Ray, et je ne l’ai toujours pas fait depuis… Faute de temps sans doute, ou bien l’émoi que me procura ce recueil inédit valait forcément plus — peut-être parce que filtré par Resnais, dont j’admire la magie incantatoire — que les originaux. Le cœur battant, j’ai même impudemment comparé mon émotion à « l’impression commune d’avoir été jetés dans quelque chose d’insondable et d’abyssal » qu’éprouvaient jeunes le cinéaste et son alter ego dicksonien à la lecture des histoires du Sherlock Holmes américain.

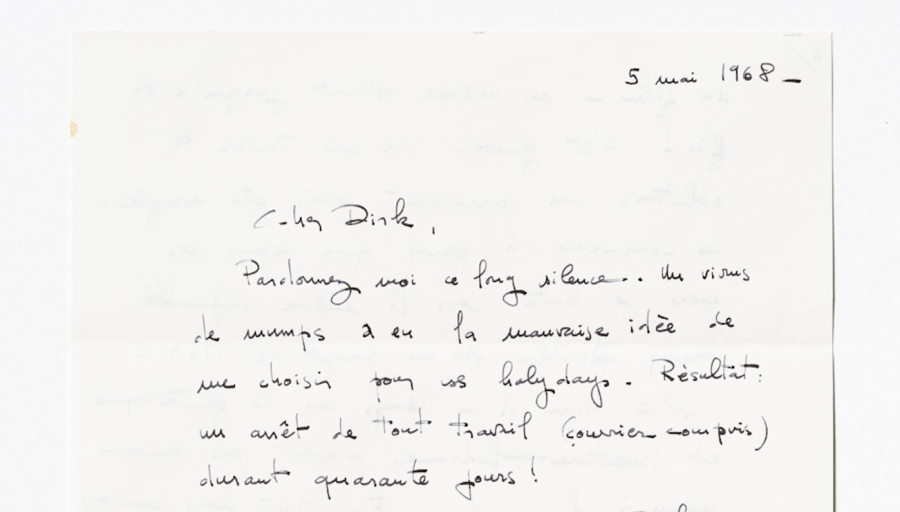

L’archive

La lettre est celle d’un réalisateur qui s’excuse auprès de son acteur. Plusieurs versions du scénario n’ont pas suffi et on ressent non seulement dans ces lignes l’épuisement de Resnais, mais aussi son devoir de cinéaste envers le public : « Certes, les bons morceaux sont là, la durée du film est raisonnable, mais la structure dramatique demeure si molle, si artificielle que je ne puis imaginer un spectateur heureux en sortant du film — ni même restant jusqu’à la fin ! »

Cette adaptation de fascicules d’Harry Dickson est abandonnée, les pointes du diamant s’émoussent : « un diamant splendide avec des impuretés regrettables et décevantes pour le scénariste ou le cinéaste rigoureux », précise Towarnicki, après pas moins de huit années d’allées et venues entre les auteurs, acteurs et producteurs. C’est non seulement la fin d’un film inexistant, mais aussi la fin de la collaboration avec l’acteur et son personnage, Dirk Bogarde devant incarner le détective (après Laurence Olivier), celui qui cherche à « mettre en lumière le mécanisme de la lutte du Bien et du Mal sous toutes ses formes ». Cette gestation aura été à l’image du scénario, le « tohu-bohu d’un monde éclaté — le nôtre — avec ses plaies, ses horreurs et ses moments d’accalmie et de rêve », qui n’aura malheureusement pas conduit à sa réalisation, en tant que fin et en tant que film.

1968 est une année toute particulière : le monde environnant est chancelant (nous sommes en mai, Resnais participe aux états généraux du cinéma et tourne un Cinétract avec le poème d’un étudiant daté du 23 mai 1968) et Je t’aime je t’aime est un échec en salles (sorti quelques jours avant la rédaction du courrier, le 26 avril).

Cette lettre est une élégie en creux. Un cinéaste ténébreux (« Ce soir toutes les solutions me paraissent avoir été essayées »), comme pris dans sa torpeur nocturne, fixe un instant primordial dans sa confession pudique : c’est ce soir, pas un autre. Cette lettre est pour moi comme du plancton qui remonterait à la surface du fleuve Léthé, qui échapperait à l’oubli, amenant avec elle la promesse d’autres projets, d’autres films (comme d’autres archives, flottantes elles aussi) : un film autour du Marquis de Sade, Délivrez-nous du bien, tout d’abord, qui aurait dû être interprété par Bogarde (approche du projet en 1969), preuve si elle devait être que Resnais est bel et bien « en chasse » et cherche un nouveau rôle pour l’acteur qu’il admire. Le projet sera abandonné un an et demi plus tard, comme le seront les scénarios écrits eux aussi aux États-Unis par Stan Lee ou Lee Falk (Mandrake prenant la place de Dickson), mais adviendra Providence, conçu d’emblée pour Bogarde.

Face à la lettre, une question (phantasmatique) : à quel moment parviendrai-je à voir les mots ? Une autre (pragmatique) : comment cette lettre se retrouve-t-elle dans son fonds d’archives, alors qu’il en est l’expéditeur ? Je ne veux pas savoir si elle fut envoyée ou non, si c’est un brouillon ou non. Je veux que la présence de cette lettre dans une des trois valises « Harry Dickson » justifie à elle seule son contenu, je veux que la découverte de la graphie de Resnais, le sens de ses mots et leur décomposition, ou distillation après relecture, me donnent une essence, une des pièces manquantes à l’édifice pourtant déjà miroitant du grand œuvre.

Cette écriture et le choix prudent des mots, dans leur simplicité et leur droiture, révèlent, paradoxalement, autant la pudeur que la mélancolie (qu’il ne cache pas) de leur auteur. Un virus l’empêche d’écrire plus avant, quarante jours, pour devoir écrire le pire ; cet empêchement aura peut-être permis de laisser le projet encore quelques mois en suspens. Une énième reprise, la dernière.

C’est ainsi que Resnais laisse quatre petits points adossés les uns aux autres dans la lettre, comme il laisse quatre versions différentes du projet derrière lui. « En 1965 nous pouvions encore tenter notre chance. En 1968…. » Le E du « En 1968 » serait un epsilon : un reste de son apprentissage du grec ancien, peut-être ? Ou serait-ce le reste d’une nomenclature mathématique ? L’Ɛ ou la quantité infiniment petite de quelque chose, l’amoindrissement des chances, justement. Mais à y regarder de plus près, j’y vois une lettre autre comme enchâssée dans la première, un sigma majuscule, un Σ comme opérateur de sommation en mathématique, comme l’expression d’une certaine somme utilisée pour exprimer une faible probabilité… « Σst-ce évitable […] ? » J’y vois bien l’expression d’un travail moratoire. Mais Resnais se doit de signer sa résignation, eu égard à son acteur ; elle se reflète dans les accents et les points vifs, véritables saillies sèches sur le papier.

Tout se joue au moment de l’écriture de cette lettre, comme une convalescence (ses « holy days » à lui) passant par l’abnégation nécessaire vis-à-vis de ce projet en sursis. De fait, combien de traits d’union Resnais utilise-t-il en guise de points de fin de phrase, jusqu’après sa signature ?

L’archive est le « lieu d’une virtualité toujours ouverte, d’un re-commencement du commencement », a dit Jean-Luc Nancy dans Où cela s’est-il passé ? Et d’ajouter, en supposant l’archive et l’absence d’archive : « Nous inventons nos archives autant que l’auteur s’invente, s’invente comme un geste, une manière, un style sur quoi il met son nom, s’il le veut, mais qui toujours fait signe vers plus ancien, plus enfoui, plus archaïque. Vers ce que l’archive au singulier ouvre à travers le pluriel des archives : un souterrain le long duquel les documents lentement se fondent dans les parois de ce boyau qui descend plus profond dans la terre. »

Une seule archive et nous nous croyons initiés aux arcanes de Dickson, mais qui s’avèrent toujours plus fuyants, parce que plus amples (autant d’archives que de possibles vertiges) : comme une avancée dans l’image alors que la caméra recule, malgré nous. Un zoom compensé. Resnais ne met pas son nom sur une des trois valises, il appose le nom d’un film : Harry Dickson. Je vois dans les contrepoinçons de l’écriture de Resnais le vacuum qu’a engendré l’aventure Dickson dans toute sa « géométrie mystérieuse ». Je fixe l’étiquette, c’est tout ce qu’il y a autour qui vacille.

Philippe Fauvel