Dans le documentaire Gershwin, Alain Resnais fait parler deux collègues cinéastes-cinéphiles, Martin Scorsese et Bertrand Tavernier. Ce dernier a droit aux séquences les plus ostensiblement « mises en scène » du film (décor, lumière, cadrage, déplacements) ; en revanche, ses propos sont les plus didactiques au bon sens du terme, une redécouverte pédagogique de Gershwin dans ses relations avec le jazz, le théâtre et la politique notamment, et le rapprochement (essentiel pour Resnais) avec l’œuvre de Brecht (et Kurt Weill), inventeur justement du théâtre musical didactique. Tavernier, dans Gershwin, c’est un peu le professeur Laborit de Mon oncle d’Amérique : le docte enchanteur, le savant pas si fou, le génie vulgarisateur.

Scorsese aurait très bien pu remplir ce rôle d’initiateur éclairé, qu’il tint d’ailleurs dans nombre de documentaires. Mais il a une spécificité que Tavernier ne saurait avoir : comme Gershwin, Scorsese est un Américain de naissance, marqué par l’immigration de sa famille, new-yorkais qui plus est. Le film trace donc un parallèle implicite entre Gershwin et Scorsese, le commentateur et l’objet du commentaire. Resnais prévoit alors de ne pas demander à ce confrère (comme il le fait avec Tavernier) de nous renseigner sur l’œuvre de Gershwin, mais sur l’empreinte personnelle, familiale, culturelle que le compositeur a exercée sur le futur auteur de New York, New York. Dans le subtil casting effectué par Resnais — éternel metteur en abyme de son propre travail —, si Tavernier est son alter ego, Scorsese est celui de Gershwin.

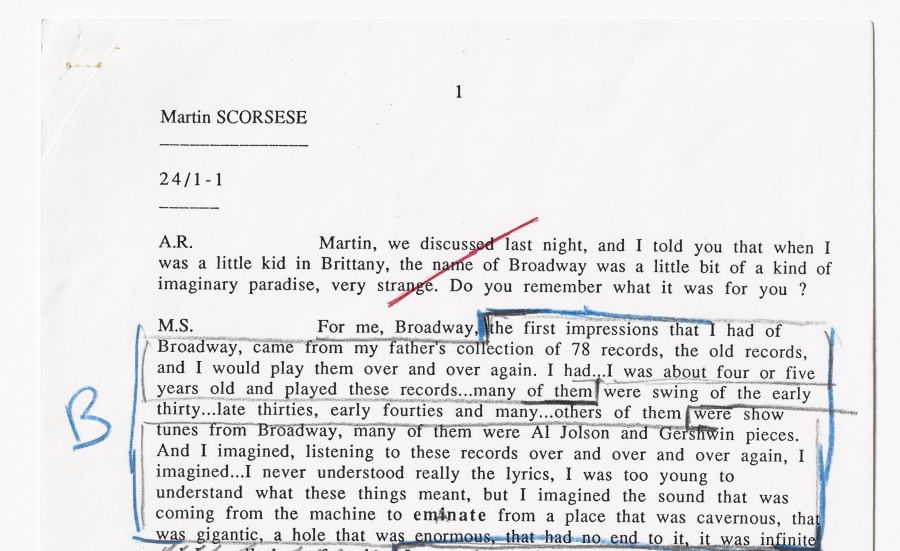

Ainsi l’idée est de ne demander à aucun moment à Scorsese de disséquer l’œuvre de Gershwin, mais de se concentrer sur l’expérience personnelle d’un créateur vis-à-vis d’un autre créateur : premières musiques entendues enfant, premiers spectacles vus sur scène, premières séances de comédies musicales au cinéma, premières expériences cinéphiliques de Fred Astaire et Ginger Rogers… Dans le montage final, seuls deux passages subsisteront de cette interview déjà très directive (le documentaire est tourné en 35 mm, il s’agit de ne pas se disperser, il est permis de le déplorer !). Le premier est un moment où Scorsese regrette de ne pouvoir remonter dans le temps pour assister aux spectacles des années 1920 à 1940, regret qui justifie son envie de tourner un film sur cette période : l’intervenant est alors incrusté sur un travelling montrant des enseignes et des façades de Broadway en 1991, comme pour souligner l’impossibilité de cette projection dans le passé. Puis plus tard, un passage où Scorsese évoque l’achat d’un disque de Rhapsody in Blue qu’il écoutait en boucle et qui faisait naître en lui des images. Dans les deux cas, ce sont des souvenirs qui ont inspiré son cinéma : on devine là l’identification de l’intervieweur-confrère quant à ses propres inspirations, influences ou souvenirs décisifs.

De cette archive naissent donc plusieurs enseignements sur le parcours, la manière et la méthode d’Alain Resnais. D’abord, la continuité d’approche entre ses documentaires et ses films de fiction, dont témoignait déjà pleinement son premier long métrage, Hiroshima mon amour, avec son mélange d’images d’archives et d’intrigue romanesque pour servir un propos chargé de sens sur le temps et la mémoire. Ensuite, la distribution minutieuse des rôles servant d’intermédiaires à une démarche profondément personnelle, mais ne s’affichant jamais comme telle. Enfin, le questionnement permanent sur sa propre création à travers une réflexion sur l’art, ses sources, sa finalité. À poursuivre l’analogie avec Mon oncle d’Amérique, si Tavernier est le professeur Laborit de Gershwin, alors Scorsese serait l’équivalent des trois figures mythiques de cinéma auxquelles s’identifient les protagonistes incarnés par Nicole Garcia, Roger Pierre et Gérard Depardieu : respectivement Jean Marais, Danielle Darrieux et Jean Gabin. Ces deux derniers étaient comme par hasard également chanteurs à succès. Or l’idée de départ de Resnais pour ce documentaire était de rendre hommage à Gershwin en tant qu’auteur des chansons populaires de spectacles musicaux, trop souvent éclipsé par le compositeur des poèmes symphoniques Rhapsody in Blue ou Un Américain à Paris, de l’opéra Porgy and Bess et du Concerto en fa. Le morceau de bravoure du film est le quart d’heure sans interruption (hormis par des applaudissements) d’extraits de chansons, illustrées par des photos ou affiches d’époque sur un fond de rideau de scène rouge peint par Guy Peellaert. Vu sous cet angle, Gershwin est peut-être une première étape vers la genèse du succès commercial le plus important de la carrière de Resnais, qui reprendra le principe de brefs extraits chantés au sein d’une vaste fresque chorale (un peu comme dans Gershwin la monumentale peinture de Peellaert) : On connaît la chanson… mais la connaît-on vraiment ?

N.T. Binh