Remontons au Moyen Âge. Autrement dit à Mai 68, aux Sixties, aux Trente Glorieuses dans toute leur splendeur. Dans l’Occident de cet après-guerre, les censures d’ancien régime — le régime religieux, le régime puritain, le régime d’État — commencent à donner de sérieux signes de faiblesse. On parle de révolution sexuelle, et on la prouve, dans les pratiques comme dans la législation. La culture aime à penser qu’elle est la source du mouvement, sur ce terrain comme sur tous les autres. La prétention est discutable. Ce qui, en revanche, n’est pas niable, c’est qu’elle est, par fonction, accueillante à la mise en scène du changement.

À y regarder de plus près, cette mise en scène se situe sur deux plans, contemporain et rétrospectif — la rétrospection n’étant jamais que la variété rétrospective du contemporain. Et c’est là que se repère le rôle extrêmement efficace, depuis ses origines, du surréalisme. Car rien de plus rétrospectif qu’un mouvement révolutionnaire. C’est la Révolution française qui invente le Panthéon et il suffit de lire l’abondante production du groupe surréaliste, et, au premier rang, de son chef André Breton, pour y découvrir une ambitieuse et systématique entreprise de reconstitution d’un contre-Parnasse — notre époque dirait : d’un contre-canon. L’Anthologie de l’humour noir, diffusée dans le public essentiellement à partir de sa réédition de 1950, fonctionne comme une remarquable machinerie où les héros ne s’appellent plus Aristophane, Rabelais ou Voltaire, mais Lewis Carroll, Lautréamont ou Jacques Rigaud. À ce stade, l’un des meilleurs indices de la prise de pouvoir culturelle par le surréalisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est à chercher dans le destin posthume d’une figure de héros éminemment théâtrale, qui a défrayé la chronique des années 1950 et 1960 dans une atmosphère ponctuée d’interdictions de publication et de procès variés : on aura reconnu le Divin Marquis, flanqué pour l’occasion de ses propagandistes les plus zélés — pas de héros sans hérauts — qui ont nom en France Gilbert Lely, Éric Losfeld ou Jean-Jacques Pauvert. Et aux États-Unis Richard Seaver.

Quand, en 1959, lors de son premier séjour aux États-Unis, Alain Resnais rencontre Seaver à New York, c’est, paradoxalement, le Français, pourtant attiré par l’œuvre de Sade depuis longtemps — il a visité le château de Lacoste dès la fin des années 1940 —, qui a encore beaucoup à apprendre sur le personnage, face à un critique, traducteur et éditeur qui fait partie de ce petit groupe d’Américains scandaleux, appliqués à répandre de part et d’autre de l’Atlantique la mauvaise parole d’auteurs sulfureux. Seaver a vécu dans les années 1950 à Paris, où il fait paraître, entre 1952 et 1955, une éphémère et irrégulière revue anglophone du nom de Merlin, qui publie précocement Genet et Ionesco. Delphine Seyrig sert d’intermédiaire entre Resnais et lui, qui, après s’être flairés, se lancent dans l’aventure d’un film dont le héros — et le narrateur — serait le Marquis lui-même. L’instigateur du projet, en 1967, est Resnais : Seaver, désormais éditeur important aux États-Unis au sein des éditions Grove Press, est l’érudit du couple et n’a aucune expérience du scénario. Les deux hommes sont donc complémentaires, par leur déphasage même.

L’année 1969 semble avoir été décisive, la structure générale du film étant posée au cours d’un week-end de travail en commun à New York. Dès 1970 il arrive au cinéaste de parler explicitement du projet, qui dispose déjà d’un titre provocateur — Délivrez nous du bien — et d’une vedette sans laquelle il exclut de le tourner, Dirk Bogarde. Le choix de l’acteur, alors à son apogée, entre Losey (1963-1967) et Visconti (1969-1971), est cohérent avec l’image de personnage raffiné à la sexualité dite « trouble » qui a fait sa réputation. Et pourtant, largement écrit et scénarisé, toujours présenté par Resnais en 1977 comme un projet tout à fait vivant, le film ne se fera pas.

Le fait que le titre envisagé avait déjà été utilisé n’est évidemment pas la raison de cet enfouissement. Bogarde, avec lequel Resnais tourne Providence en 1976, semble toujours d’accord. La crainte de la censure a pu jouer un rôle auprès de certains producteurs, en particulier anglo-saxons, mais les paroles de Resnais, consciemment ou non, désamorcent a priori tout scandale en annonçant — ce sont les mots de son entretien avec Robert Benayoun en 1977 — qu’il souhaite « filmer la vie rêvée du Marquis de Sade », bref « tourner un documentaire imaginaire ». Au reste, il y a deux ans que Pier Paolo Pasolini est allé, lui, beaucoup plus loin dans la fictionnalisation du « sadisme » avec Salò ou les 120 Journées de Sodome. Alors ? Disons qu’il n’est pas exclu que l’ampleur du propos et la manière dont il était construit — une longue parole du Marquis, accompagnant ostinato des scènes jouées, à caractère documentaire ou fictionnelles, le tout sur une longueur estimée à deux heures et demie — n’aient convaincu ni les producteurs ni, au fond, les auteurs : Seaver n’est pas un scénariste professionnel et aura toujours d’autres priorités.

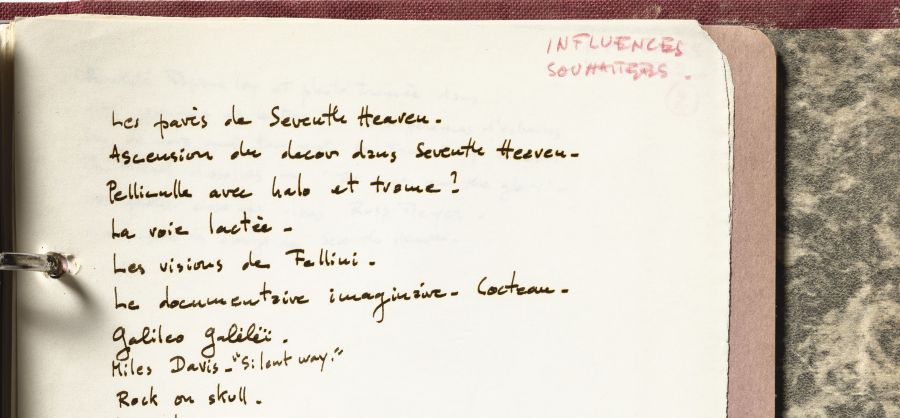

Les archives ultérieures permettront sans doute d’éclairer toutes ces hypothèses, et quelques autres, supposément décisives. La liste des « influences souhaitées », nichée dans le fonds de l’Imec, est typique de la maîtrise culturelle de Resnais, cinéaste « cultivé », désireux de faire contribuer à sa propre œuvre ses coups de cœur de cinéphile mais aussi de spectateur de théâtre et d’amateur d’arts plastiques. Tenait-il une liste analogue pour chacun de ses films ? Je l’ignore, tout comme il restera à tout jamais difficile de savoir comment auraient pu se retrouver, au détour d’un plan ou d’une séquence, les chorégraphies de Busby Berkeley ou les ambiances du mélodrame pieux Seventh Heaven de Frank Borzage, les « sons vocaux » de l’Open Theater de New York, type achevé des nouvelles troupes de la contre-culture américaine, les « cris » des spectacles de Grotowski ou encore, plus explicites, les gros plans de Russ Meyer et les décolletés de Myrna Loy, « les interludes » de L’Infâme, la pièce de théâtre sur Gilles de Rais créée en 1969 par Roger Planchon, et la performance Dionysus in 69 représentée à New York par le Performance Group d’après Les Bacchantes d’Euripide.

Ce que les archives n’éclaireront peut-être pas non plus, c’est une phrase ambiguë de Resnais, dans son entretien avec Benayoun, disant que son projet « devrait être complètement revu car il serait pris aujourd’hui à contre-courant », en ajoutant que le propos initial était de montrer « la tendresse de Sade », « sa non-violence ». Le film de Pasolini rendait-il ce propos dépassé ? La « révision » passait-elle par une reconsidération de la figure « humaniste » ? Ou pas ? Ces questions — et tout particulièrement la dernière — sont légitimes ; leur réponse n’est pas obligatoire.

Pascal Ory