- Miguel Abensour, éditeur

- Anne-Marie Albiach

- Louis Althusser

- L'Amour est une fiction

- artpress

- Dominique Bagouet

- Pol Bury

- Catherine Clément

- Constellation Marx

- Hubert Damisch

- Histoires d’éditeurs

- Frazer, Geuthner : deux décennies d’édition

- Édouard Levé

- Edgar Morin

- La Rage d'écrire

- Alain Resnais

- Michel Vinaver

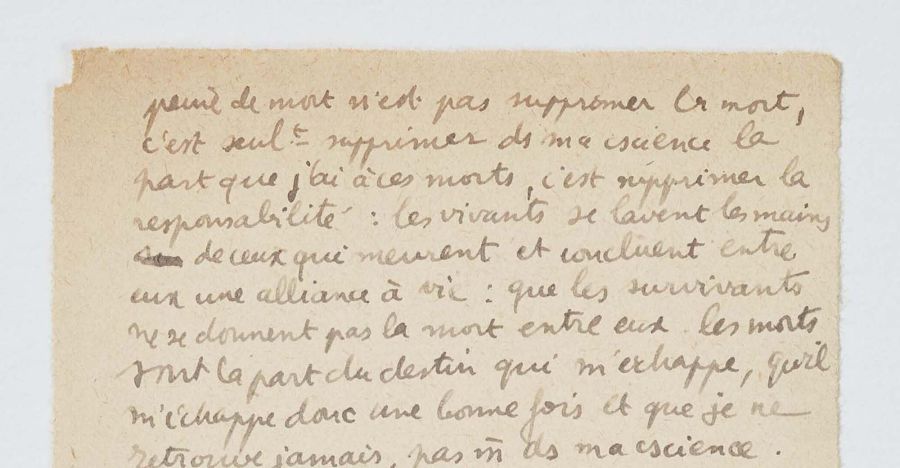

C’est une page arrachée d’un carnet rectangulaire

Bertrand Ogilvie

C’est une page arrachée d’un carnet rectangulaire, tout en hauteur, d’un jaune bistre qui évoque les anciens parchemins. Sans doute est-ce la même écriture qui la couvre de haut en bas, mais au premier coup d’œil le lecteur peut avoir un doute : la feuille est nettement divisée en deux parties, la plus haute révélant une écriture un peu molle et pâlie, comme d’un porte-plume qui épuiserait progressivement son encre, la partie inférieure où le trait est d’un noir profond et continu se poursuivant jusqu’au bout d’une écriture sûre d’elle-même, plus anguleuse, affirmative, conquérante.

La page pivote comme l’aile d’une girouette autour d’une phrase située en son centre, mais qui est visiblement la dernière de la partie haute. Cette phrase est célèbre : elle a fourni son titre à l’un des plus beaux romans d’Hemingway, écrit en 1940, six ans avant la page de carnet que le lecteur a sous les yeux, Pour qui sonne le glas. Ce roman, écrit pendant la guerre d’Espagne, à la veille de la seconde guerre mondiale, rappelle que la mort violente est le destin le plus commun de l’humanité et que nul ne peut prétendre y échapper. Cet horizon de mort consonne avec l’atmosphère de peur apocalyptique qui succède et se substitue à l’issue de la Seconde guerre mondiale à ce qu’on aurait pu attendre d’une paix propice à la reconstruction. La peur de la bombe qui se répand en Occident vient éclipser le courageux effort de reconstruction auquel les soviétiques au contraire consacrent toutes leurs forces. C’est le thème de l’article dont cette page de carnet est un brouillon préparatoire, une esquisse, comme on dirait a draft ou a sketch griffonné à la hâte : certaines phrases ne sont pas terminées, certaines négations demeurent incertaines… L’auteur de ces lignes, Louis Althusser a 28 ans, il rentre de quatre années d’emprisonnement au Stalag de Schleswig ; chrétien d’origine royaliste il vient d’adhérer au Parti communiste et il reprend ses études de philosophie pour passer l’agrégation deux ans plus tard. Une petite revue catholique, à Lyon, Cahiers de notre jeunesse, lui demande un article, qui ne sera jamais publié, sur l’atmosphère de terreur qui règne suite aux essais nucléaires américains qui succèdent aux deux bombes d’Hiroshima et de Nagasaki.

Cet article s’intitule « L’internationale des bons sentiments » : il oppose à l’internationale ouvrière, porteuse du combat pour la libération de l’homme par le travail et pour celle du travail par la lutte politique, une autre internationale qui constitue de manière imaginaire, « idéologique », un groupement d’intérêt qui prévaudrait sur tout autre et qui s’appuierait sur la survie même de l’humanité confrontée à la menace de son anéantissement global.

À chaque internationale son prolétariat, c’est-à-dire son peuple de référence. Si le premier n’est pas difficile à nommer (c’est le prolétariat tout court, le prolétariat du Capital), le second doit être cerné au plus près de sa nature volatile et imaginaire mais aussi emphatique et grandiloquente. La fin de la page est en partie consacrée à la recherche de différentes formules qui associent cette emphase et ce ridicule qui doit venir la ruiner. Car ce sont les bourgeois, les classes moyennes, les riches aussi qui craignent pour leur avenir, qui redoutent de finir dos au mur, comme des chiens, ou comme des fusillés, alors que le prolétariat tout court ne peut avoir cette crainte : la mort est déjà partout dans sa vie, elle constitue son quotidien, il n’est pas au pied du mur, il est déjà « emmuré » « à vie », c’est-à-dire à mort. Ce nouveau prolétariat qui est censé renvoyer l’ancien au passé, c’est le prolétariat de la peur, le prolétariat atomique, celui de la fin des temps. Dans l’article, Althusser trouvera la formule qui résume toutes les autres : c’est « le prolétariat de la condition humaine », qui est un « prolétariat du lendemain » tout entier mu dans le sens de la servitude et de l’attente apeurée.

À la magnifique période de John Donne qui inspire le titre d’Hemingway : « Nul homme n’est une île complète en soi-même ; chaque homme est un morceau de continent, une partie du Tout... La mort d’un homme me diminue moi aussi, parce que je suis lié à l’espèce humaine. Et par conséquent n’envoie pas demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi », Althusser oppose l’idée que « la servitude, elle, a un contenu : c’est le maître et le travail. Alors que la peur n’a pour objet qu’un imaginaire, la condition ouvrière saisit dans la domination du monde capitaliste un objet réel qui est le fondement de la dialectique réelle et le moyen de la libération du prolétariat […] Le véritable objet de ma peur, c’est moi-même imaginé dans une souffrance à venir, c’est-à-dire non un autre, mais moi-même, et non un moi réel, mais un moi imaginaire. Le contenu de la peur est un imaginaire, un non-existant ».

C’est ce qui l’entraîne, dans les phrases moins assurées qui figurent en haut de la page à méditer sur la peine de mort (dont Camus, relève-t-il dans l’article, propose l’abolition, faisant suivre cette incise d’un point d’exclamation, ou d’exaspération, même si cette proposition ne vaut, ajoute-t-il en note pour exonérer Camus de cette outrance, que de manière seulement provisoire et thérapeutique…) et sur le fait que la société d’après-guerre, inconsciente ou méconsciente que la guerre « ne se finit pas avec l’armistice », de même « qu’elle n’a pas commencé avec sa déclaration », se refuse à prendre en considération que la société capitaliste est dans une guerre perpétuelle par rapport à laquelle l’abolition de la peine de mort ne serait qu’un cache-misère. Deux formules ici attirent l’attention : que la guerre soit partout dans la société bourgeoise pourrait disparaître derrière l’horreur extrême des camps de la mort (qu’Althusser ne nomme pas mais désigne seulement comme « camps de concentration »). C’est dire deux choses à la fois : que la mort des camps peut être rapprochée de celle de la servitude l’homme emmuré, du « prolétariat d’aujourd’hui », ou « quotidien », mais c’est dire aussi que dans ce rapprochement ce qui compte c’est le quotidien et que la mort des camps pourrait servir de moderne léproserie intellectuelle où l’on se débarrasserait de cette encombrante mort quotidienne. Althusser perçoit immédiatement la contradiction possible (que ma vie soit appuyée sur ces morts) et énonce un principe qui ne le quittera plus : « ignorer une contradiction, c’est y rester, ce n’est pas la supprimer », mais ce principe de clarté ne fait que plonger dans l’ombre la fin du raisonnement dont on ne sait s’il dit que « vivre dans la mort n’est pas… » la supprimer ?, ou « n’est abolir la peine de mort que du bout des… » : manquent les lèvres qui ne parviennent pas à articuler la suite ou la fin de la phrase. Le haut de la feuille commence par une phrase incomplète qui fait boucle avec la fin de cette première partie : « … peine de mort n’est pas supprimer la mort, c’est seulement supprimer de ma conscience la part que j’ai à ces morts, c’est supprimer la responsabilité : les vivants se lavent les mains de ceux qui meurent et concluent entre eux une alliance à vie : que les survivants ne se donnent pas la mort entre eux » : si le premier mot invisible est bien « supprimer » on voit, comme dans une gravure de Grosz, de gras capitalistes supprimer la peine de mort pour l’effacer de l’horizon de leur vie qui n’est faite que de la mort « à la peine » des autres, les prolétaires. Alors que la mort, en 1946, dans ces temps de résorption progressive des combats incertains des résistants et des épurations, est encore à l’ordre du jour comme une nécessité de justice mais aussi comme un risque dont tout ce qu’on peut dire est qu’il est le symptôme majeur de la situation.

Entre les deux parties de cette minuscule page, on peut dire qu’on assiste à ce qu’on pourrait appeler la scène primitive de la naissance d’Althusser qui passe d’un combat contre les ambiguïtés et les hypocrisies de la morale chrétienne à la ferme affirmation de leur caractère purement imaginaire, « idéologique » pour reprendre son mot, dont il ne cessera plus de raffiner l’usage, ou de se battre avec.

Dans un style recherché, déjà traversé de fulgurances, il ne répond pourtant à une question présente (que faire de la peur de la bombe qui menace la condition humaine ?) que par une réponse passée (restons-en à la lutte des classes). Que la bombe n’ait pas explosé et que le libéralisme ait atteint avec le Capitalisme absolu son régime de croisière semble lui donner raison. Mais l’ironie de l’histoire fait que cette question présente en 1946 resurgit sous une autre forme aujourd’hui, au début du XXIème siècle (mais la question était déjà sous-jacente depuis très longtemps et elle avait déjà été posée sans qu’on lui prête aucunement attention dès les débuts du XIXème siècle par quelques rares observateurs du genre humain !), et que la grande peur à nouveau se déploie face aux effets impossibles à dissimuler de la mise en péril de la vie sur Terre par les activités, « le travail » précisément, des hommes. Lénine serait obligé d’en rabattre sur son admiration à l’égard de Taylor. Le « prolétariat de la condition humaine » resurgit, mais il n’est pas cette fois unifiant et bien-pensant : il s’incarne dans les masses en état de détresse profondes des mouvements migratoires, des ouvriers chinois, des millions de miséreux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté d’une manière qu’on ne peut souvent s’imaginer, etc. Par rapport à eux, comme l’explique Latour dans Où atterrir ? les possédants bâtissent les îlots de leur survie, se désintéressant de leur sort. Mais si ce n’est qu’une survie pour eux aussi, l’imaginaire et l’idéologie ne suffiront pas à écarter la question du destin commun, qu’il faudra régler d’une manière ou d’une autre, peut-être même par des guerres, dont on peut aller jusqu’à considérer qu’elles ont déjà commencé, mais qu’elles ne se disent ni ne se font plus dans les termes du passé. Pour les comprendre et y participer sans doute faut-il inventer de nouveaux mots, de nouvelles pensées, chercher sur des pages de carnets de nouvelles formules…