- Miguel Abensour, éditeur

- Anne-Marie Albiach

- Louis Althusser

- L'Amour est une fiction

- artpress

- Dominique Bagouet

- Pol Bury

- Catherine Clément

- Constellation Marx

- Hubert Damisch

- Histoires d’éditeurs

- Frazer, Geuthner : deux décennies d’édition

- Édouard Levé

- Edgar Morin

- La Rage d'écrire

- Alain Resnais

- Michel Vinaver

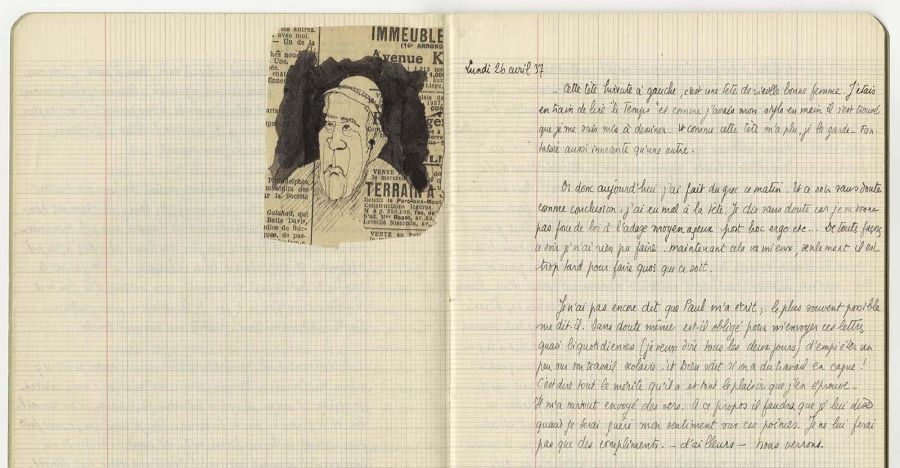

Louis Althusser, journal intime du 26 avril 1937

Antoine de Gaudemar

Lundi 26 avril 1937 : ce jour-là, Louis Althusser, en khâgne au lycée du Parc à Lyon, écrit sur un simple cahier d’écolier une nouvelle page de son journal intime. Il a 18 ans, et ses préoccupations du moment n’ont rien de politique. Il est alité chez ses parents, contraint à l’immobilité à cause d’une entorse au genou due à une chute le 1er avril précédent dans le massif de l’Oisans. Il souffre également de la scarlatine.

Ce jour-là, allongé sur son lit, Louis Althusser griffonne un dessin sur une page du Temps, le grand quotidien d’avant-guerre, qu’il colle dans son propre journal. En fait, à regarder de plus près, ce n’est pas le Le Temps du jour que macule Louis, mais celui de la veille : sous le croquis de Louis, l’on retrouve la petite annonce proposant la vente d’un immeuble avenue Kléber à Paris et la critique du film Le dernier combat, un film de boxe signé Michael Curtiz, le réalisateur du mythique Casablanca, et réunissant Edward G. Robinson, Bette Davis et Humphrey Bogart. Ce film passait-il alors dans un cinéma de Lyon ?

Ce 26 avril 1937, Louis comme la presse française ignorent tout des événements en cours dans le Nord-Ouest de l’Espagne. Ce jour-là, plusieurs dizaines d’avions allemands et italiens en appui des troupes franquistes bombardent la petite ville de Guernica, dans le pays basque espagnol. Loin de tout objectif stratégique, ce massacre délibéré – un millier de civils tués – marque un tournant dans la guerre civile qui ravage alors l’Espagne.

Ce dont parlent en revanche beaucoup les journaux en ce lundi printanier, c’est de la rencontre qui a eu lieu la veille à Venise entre hauts dignitaires allemands et italiens : Mussolini y a fait savoir à Hitler qu’il ne s’opposerait plus à « une entente germano-autrichienne », autrement dit à l’Anschluss. Le boulevard de la guerre est ouvert, mais qui le sait déjà ?

Le bombardement de Guernica, L’Humanité l’annoncera deux jours plus tard, le 28 avril, en même temps que la mort en prison d’Antonio Gramsci, penseur marxiste italien, cofondateur du parti communiste italien arrêté par le régime fasciste onze ans plus tôt. Louis Althusser lisait-il L’Humanité ? Connaissait-il le nom de Gramsci, dont le nom serait tellement associé au sien trente ans plus tard ? Il y a peu de chances. La politique l’intéressait, mais pas de ce côté.

Catholique bien-pensant, Louis s’affiche alors plutôt volontiers monarchiste. Une tradition au lycée du Parc, où l’extrême droite exerce une forte influence. Son journal, cette année-là, ne fait qu’une fois allusion à la politique, quelques jours plus tard, et c’est pour se plaindre du Front populaire, le 1er mai 1937 : « Ce soir, il m’a fallu subir pendant deux heures, de 3 à 5, les hurlements divers du défilé qui passait tout près de notre maison. Combien pittoresque ce défilé ! Une vraie pagaïe. Les gosses, les mères, les vélos, les pères, les frères, bref, une entreprise de déménagement. » Difficile d’imaginer Louis Althusser dans cette posture, qui visiblement ne relevait pas d’une seule forme d’esthétisme dandy. Tous les témoignages de l’époque convergent pour décrire un jeune khâgneux résolu dans son opposition au Front Populaire. Attitude qu’il aura d’ailleurs du mal à expliquer quand il devra raconter son parcours au moment de son adhésion au parti communiste.

*

Je ne sais pas avec certitude si Paul, mon père, auquel Louis consacre une partie de son journal de ce 26 avril 1937, connaissait les opinions de son meilleur ami. Mais c’est très probable. Il ignorait peu de chose sur Louis, et c’était réciproque. Cadet d’un an de Louis, lui-même n’était pas alors politiquement engagé : il le deviendra plus tard, en rejoignant les réseaux de Témoignage chrétien pendant la Résistance. Pour l’heure, Paul était catholique « tala » (pratiquant, comme quelqu’un qui va « tala » messe, dans le langage khâgneux) comme Louis. Depuis leur adolescence, tous deux participaient à plusieurs camps scouts. C’est dans l’un d’eux, en cette même année 1937, que mon père rencontre ma mère, sous les yeux admiratifs de Louis : sa « beauté et son « profil », écrira-t-il dans Les Faits, « m’avaient marqué pour la vie ; je dis bien, on le comprendra : pour la vie. »

Louis et Paul s’étaient connus en cinquième au lycée Saint-Charles de Marseille et leurs parents – un fondé de pouvoir dans une banque côté Louis, un importateur de produits orientaux côté Paul – étaient devenus amis. Depuis, Louis et Paul partageaient tout, leur vie quotidienne, leurs secrets, leurs troubles, leurs expériences sentimentales ou mystiques, leur même amour pour la poésie et la littérature. Moins fort en classe que Louis, mais plus costaud physiquement, mon père aurait plusieurs fois volé au secours de son ami, que certaines fortes têtes du collège prenaient comme souffre-douleur. « C’est un vrai coup de foudre, écrira Louis Althusser à propos de cette amitié adolescente dans Les Faits ». Nous devenons complices et inséparables. Nous formons vite des projets communs : Paul écrit des vers style Albert Samain, je m’y essaie, ce sera une revue poétique qui bouleversera le monde. Quand nous nous quittons et auparavant à Marseille même, nous entretenons une correspondance exaltante : une vraie correspondance d’amoureux ».

Mon père n’a pas tout de suite suivi Louis au lycée du Parc à Lyon. Il est resté en classe préparatoire à Marseille. Il ne rejoindra son ami sur les bancs de la khâgne lyonnaise qu’à la rentrée suivante, à l’automne 1937. Mais il écrit à Louis, beaucoup. Jusqu’à une lettre tous les deux jours, comme le note Louis dans cette page de journal du 26 avril 1937. En échange, Louis lui envoie régulièrement des pages de ce même journal pour appréciation. Un journal qu’il a commencé sur les conseils de son très catholique professeur de philosophie, Jean Guitton, et parce qu’il se sentait « littéralement perdu » dans ce nouvel environnement lyonnais, victime d’une solitude très dure à vivre ». C’est dans cette khâgne que Louis aura ses premiers accès de mélancolie, en 1938.

Lettres de Paul à Louis, envoi à Paul du journal de Louis : cet échange d’écritures semble la meilleure manière pour les deux amis d’affronter leur séparation, nouvelle et déstabilisante. Louis sait gré à Paul de son effort épistolaire, qui risque d’« empiéter sur son travail » : « c’est dire tout le mérite qu’il a et tout le plaisir que j’en éprouve ». Mais l’échange se veut exigeant : Louis se promet de dire à Paul ce qu’il pense des poèmes que celui-ci lui envoie « souvent » : « Je ne lui ferai pas que des compliments – d’ailleurs – nous verrons. » Je n’ai jamais lu ces poèmes d’adolescence de mon père, seulement ceux qu’il publiera pendant la guerre dans Toutes Aures, l’éphémère revue de poésie qu’il fondera avec deux amis en zone libre.

Surmontant toutes les épreuves, l’amitié de Louis et Paul durera toute leur vie. Jusqu’à la mort de Louis, malade, très seul et volontiers oublié, mon père fut une des rares personnes qui ne cessa jamais de le voir, souvent à l’hôpital ou en clinique, et que Louis acceptait de recevoir. Le nom de Louis reste associé à toute ma vie d’enfant et d’adulte. Seul ou avec sa femme Hélène, il venait dans le village de la campagne toulousaine où mes parents habitèrent à leur retour d’Angleterre en 1950 ; il venait aussi en vacances dans la vieille ferme qu’avaient retapée mes parents dans les Pyrénées. Quand nous allions en Provence chez mes grands-parents, nous faisions souvent un saut jusqu’à Gordes où Louis et Hélène avaient acheté un vieux moulin. Quand mon père montait pour son travail à Paris, il logeait toujours chez Louis ; il y emmenait parfois ma sœur malade, quand elle devait consulter un spécialiste dans la capitale. Et toute leur vie, tous deux n’ont cessé de s’écrire de longues lettres.

*

Des années plus tard, en septembre 1968, quand je débarquai à mon tour en hypokhâgne à Paris, une de mes premières visites fut pour Louis, à l’École normale supérieure. Pendant longtemps, l’odeur, le décor et l’emplacement de son appartement de la rue d’Ulm restèrent pour moi la quintessence même de Paris. Entretemps, celui qu’on appelait à la maison « parrain Louis », car il était le parrain de deux de mes sœurs, était devenu l’intellectuel marxiste mondialement connu que l’on sait. Jusque-là, je ne m’en étais pas vraiment rendu compte, je n’avais pas lu ses livres, j’avais seize ans. C’est à mon arrivée à Paris que je découvris la place qu’il occupait dans l’intelligentsia parisienne, qui dépassait largement son rôle de « caïman » de tous les élèves normaliens. Je découvrais le respect, voire l’admiration, avec lesquels les militants gauchistes que je me mets alors à fréquenter, tous plus vieux que moi, parlaient d’« Althusser ». Je découvrais que l’antre où habitait Louis, au bout d’un couloir de la rue d’Ulm, était un temple discret où se rendaient régulièrement, quand il était là, disciples officiels et aspirants, ceux qu’on appelait les « althussériens ». Je découvrais son ambivalence calculée, membre du parti communiste d’un côté, interlocuteur privilégié des jeunes intellectuels maoïstes de l’autre, notamment de ceux qui allaient créer la Gauche prolétarienne, dont je serai. Je découvrais enfin la puissance de son aura, tant, même absent, hospitalisé ou en cure de sommeil, son fantôme hantait les couloirs de l’École normale supérieure.

Jusque-là, pour moi, Althusser n’existait pas, c’était « Louis ». C’était le bonhomme charmeur, blagueur et farceur, mégot au bec (comme mon père) que je voyais depuis tout petit, et que tous les enfants adoraient. Celui qui, par exemple, au volant de sa 403, fonçait en chantant à travers les alpages de la montagne catalane. C’était aussi l’homme qui disparaissait pendant de longues périodes, auréolées de mystère, de secret, mais dont je percevais qu’elles avaient un rapport avec un mal profond. Quelques années encore, et Louis, discrètement « libéré » de l’enfermement psychiatrique que lui avait valu le meurtre de sa femme, vint s’installer dans le XXe arrondissement tout près de chez moi. Ce voisinage inattendu nous rapprocha. Très handicapé par la maladie, il ne pouvait plus faire grand-chose, il n’écrivait pratiquement plus, et il m’est arrivé plus d’une fois de venir remplir son frigidaire.

Curieusement, je n’ai jamais posé beaucoup de questions à mon père sur Louis. Je savais qu’il souffrait beaucoup de la succession de tragédies qu’avait endurées son ami, le stalag, les dépressions, les crises d’hypomanie, le meurtre d’Hélène, l’opprobre, la déchéance physique… Je me demandais souvent comment, malgré cela, Louis avait réussi à devenir le penseur qu’il était devenu, à produire avec tout son groupe (Balibar, Badiou, Rancière, Macherey) des textes jugés aussi novateurs. Mais je n’ai jamais posé davantage de questions à Louis, malgré le triste rapprochement des tous derniers temps.

Louis est mort en 1990, un an après ma mère, celle qu’il trouvait « trop belle » et qui le « fascinait ». Devenu veuf, Paul, mon père, se mit en ménage avec l’infirmière personnelle de Louis. Elle l’accompagna jusque dans ses derniers moments.

Merci à Yann Moulier-Boutang dont plusieurs informations issues du tome 1 de sa minutieuse biographie de Louis Althusser (Grasset, 1992) ont nourri cet article.