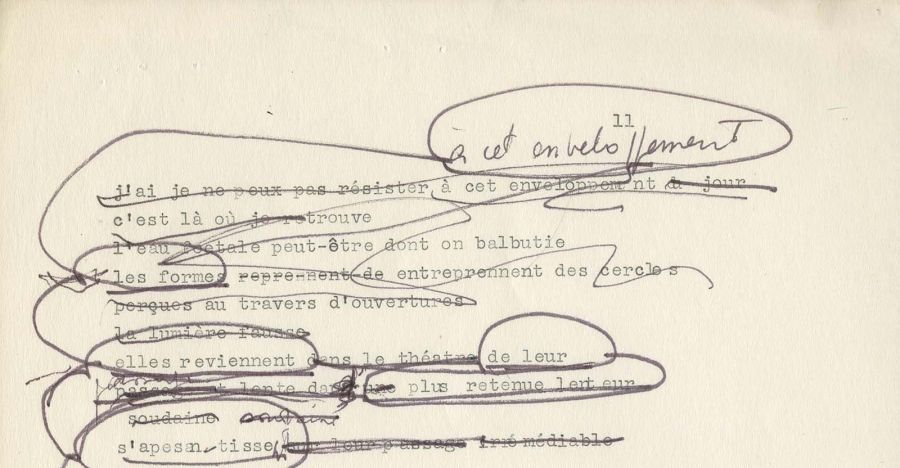

Les ratures sont constantes, elles insistent parce que la rature obéit à la spire qui est la figure élective d’État, les ratures entourent et passent entre les vers, elles montrent ce qui sera supprimé. La rature trace la mesure des intensités que soutient ce qui sera soustrait, les ratures font « voir » ce qui disparaîtra, le blanc advient sur la page par la rature, le blanc oublie qu’il aurait pu être un dessin. Le geste est plastique parce que je voudrais que les ratures d’Anne-Marie Albiach ressemblent à celles de Cy Twombly avec qui elle voulait faire un livre dans la collection « Argile » dirigée par Jacques Dupin et Jean Frémon aux éditions Maeght. Ce livre ne se fera pas, mais Jean Frémon se souvient que des contacts furent pris avec Cy Tombly par l’entremise d’Yvon Lambert, Cy Tombly « donna un accord de principe, puis le projet s’enlisa. Par manque d’obstination de notre part, sans doute. » Plus tard Yvon Lambert publiera L’Excès : cette mesure, un livre d’artiste avec Richard Tuttle, qui tracera des cercles noirs parfaits. Anne-Marie Albiach attendait de la couleur, elle proposera à Yvon Lambert, qui refusera, une enluminure au début du poème. Sur le tapuscrit, on voit donc de nombreuses ratures à l’intérieur de plusieurs cercles et un raturage all over presque sur toute la page, la couleur est absente comme dans les interventions de Richard Tuttle. On regarde des ratures circulaires, et on voit déjà les cercles de Richard Tuttle. Anne-Marie Albiach a raturé : « Nous le voyons/ça existe/et ce que nous ne voyons pas ». Ce que nous ne voyons pas encore existera. La proximité de Richard Tuttle avec Anne-Marie Albiach est intense ; lors de sa dernière exposition à Paris, le nom d’Anne-Marie Albiach fut entendu dès le début d’un petit discours qu’il prononça à la galerie Lelong.

Francis Cohen