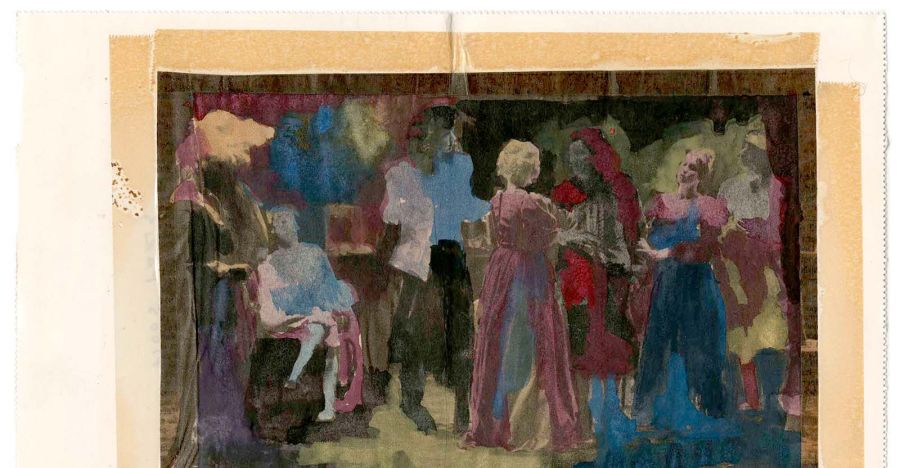

Toutes les peintures-lettres qu’Anne-Marie Albiach compose ont pour support une photographie extraite d’un journal, sans doute L’Écho républicain. Dans cette peinture-lettre, les couleurs incarnent les personnages d’une scène. La peinture rejoint la théâtralité à l’œuvre dans État. « Le théâtre, écrit Jean-Marie Gleize, dans Le Théâtre du poème, fut donc pour elle, tout d’abord une pratique, un mode de relation au texte, à l’écrit, une façon de le réaliser, de le verticaliser, de se l’incorporer, de le respirer, de l’incarner. » Anne-Marie Albiach a pris soin de laisser la légende de la photographie : « Neuf comédiens pour quatre-vingts personnages dans un décor unique. » Le théâtre revient, il est insistant, il n’a jamais quitté l’écriture d’Anne-Marie Albiach. Pour chaque comédien, « le corps qui prend/de savoir/les poses » transforme le poème, le discours dans le poème, en tableau. La peinture ne parle pas, c’est une poésie muette, et la poésie une peinture parlante depuis l’Art poétique d’Horace : « La poésie sera comme la peinture ; et que la peinture soit semblable à la poésie. » Anne-Marie Albiach s’inscrit dans la tradition la plus classique, ses peintures s’accordent au poème, l’idée vient d’Aristote. Rensselaer W. Lee, dans Ut pictura poesis, Humanisme & théorie de la peinture. XVe-XVIIIe siècles, précise : « il existe des correspondances formelles entre les “arts sœurs” (la peinture et la poésie) : le dessin équivaut à l’action, les couleurs aux mots. » Le poème ordonné au travail de la couleur s’initie dès le titre d’État puisqu’Anne-Marie Albiach note dans un carnet daté de 1978 que le É d’État est en italique « pour la couleur ».

La peinture-lettre serait la projection d’une mise en scène du poème, la page est souvent une scène : « Son Entrée l’immobilise à notre vue ». Ce vers d’État semble projeté sur la peinture, et la peinture est une scène, et la scène est une page. Les corps des neuf comédiens jouent alternativement le corps sur la page. Ces comédiens incarnent les personnages fictifs de la scène d’État, sur la peinture-lettre les attributs des personnages sont des couleurs. Dans l’entretien qu’elle m’accordait en 2006 et dans lequel je lui demandai : « Quand vous parlez de personnage, c’est il. Est-ce que vous faites une différence entre il et je ? », Anne-Marie Albiach répondait : « Oui, les deux protagonistes entrent en scène. Il y a les attributs de il et les attributs de je. »

Les personnages sont donc théâtraux comme ceux d’État, la couleur leur restitue leur abstraction, la couleur donne forme à l’abstraction, celle-ci devient charnelle, donne au lyrisme son anonymat. Les personnages ne nous regardent pas, c’est nous qui sommes attirés vers eux, vers une lecture.

Le parti pris de ne convoquer qu’État se heurte ici à une évidence. Il y a dans Mezza Voce une séquence dont le titre est : « Théâtre ». Plus approprié aux peintures-lettres, ce vers : « LES COULEURS/DÉTERMINENT UNE SURFACE ». Et ces peintures-lettres sont contemporaines de la relecture de Mezza Voce et de sa publication. Je crois cependant que la mémoire de la scène d’État hante ces peintures, ce qui n’interdirait pas, tout au contraire, de considérer Mezza Voce comme le texte source de ces peintures, mais l’origine est ce qui ne cesse de revenir autant dans l’image que dans le poème et dans le poème par l’image. Je crois que tous les livres d’Anne-Marie Albiach ont pour scène État.

Francis Cohen