- Miguel Abensour, éditeur

- Anne-Marie Albiach

- Louis Althusser

- L'Amour est une fiction

- artpress

- Dominique Bagouet

- Pol Bury

- Catherine Clément

- Constellation Marx

- Hubert Damisch

- Histoires d’éditeurs

- Frazer, Geuthner : deux décennies d’édition

- Édouard Levé

- Edgar Morin

- La Rage d'écrire

- Alain Resnais

- Michel Vinaver

Liliane Giraudon

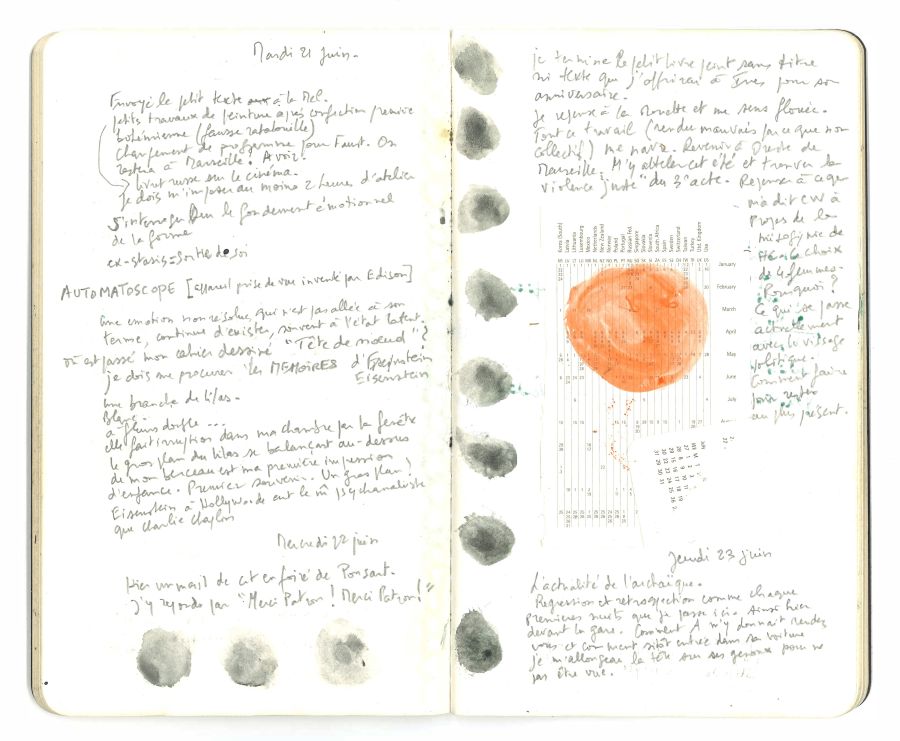

« Vous pouvez commencer à rire, bâtards ! c’est la fin du poème ! Encore quelques années et tous les mots pueront ! À y regarder de près ça commence toujours à la main. Des notations quotidiennes dans des carnets. Je les tiens ou plutôt c’est eux qui me tiennent. Guenon je singe. Prélève, rature, stocke, colle, rabats. Compost sous lequel le livre est enterré. Toujours en rapport avec la vie que je mène. Trous et nœuds. Un bouillon de prose où finiront par surnager des morceaux. Carcasse du livre à venir. Si la forme fait le contenu, elle repose sur un tas : ce foutoir. Ma fonction ? chiffonnière. La lessive, c’est après. Encore qu’il s’agisse plus de dégagements que de nettoyage. Je ne quitte pas l’écurie. »

Liliane Giraudon (né en 1946) est l’auteure une œuvre forte, ravageuse de conformismes, qui compte aujourd’hui une trentaine d’ouvrages publiés essentiellement aux éditions P.O.L. Contre l’esthétisation de la langue qui lui paraît dominer la tradition poétique française, Liliane Giraudon élabore une écriture qui allie le lyrisme au trivial et mélange les formes (prose, vers, journal, correspondance, etc.). Les revues occupent une place essentielle dans son travail, tout comme la pratique de la lecture publique et de ce qu’elle appelle son « écriredessiner » : tracts, livres d’artiste, dessins, ateliers de traduction, feuilletons, vidéo, théâtre, radio, etc.

À l'occasion de l'exposition La rage d'écrire, Liliane Giraudon a écrit pour l’Imec un texte original :

GUENON JE SINGE

En 1850 Flaubert qui n’est pas encore Flaubert entreprend avec son ami Maxime Ducamp un voyage en Orient qui durera dix-huit mois. Il écrit des lettres à sa mère, à des amis. C’est ainsi que le récit d’une nuit dans un bordel, adressé le 13 mars 1850 à Louis Bonilhet deviendra le prélude au chapitre XI de Salammbô.

Je suis retournée lire cette correspondance qui m’avait passionnée et j’ai été abasourdie par la beauté et la violence pornographique de la lettre du 13 mars.

Flaubert y raconte comment il baise durant la nuit une danseuse chanteuse almée (précisant au passage que le mot almée veut dire savante et il ajoute « bas-bleu. Comme qui dirait putain, ce qui prouve, monsieur, que dans tous les pays les femmes de lettres !!!.... »… Intéressante digression sur laquelle je ne m’appesantirai pas.

Avant la précision « Je l’ai sucée avec rage » il campe une scène, sorte de décor déposé qui m’a beaucoup troublée.

« Dans une pièce voisine, les gardes causaient à voix basse avec la servante, négresse d’Abyssinie qui portait sur les deux bras des traces de peste. Son petit chien dormait sur ma veste de soie. »

Quand j’écris « troublée » le mot est faible. J’ai été quasi bouleversée. Comme si en plan-séquence m’était livré quelque chose de ce que la littérature représente pour moi : les voix basses, les traces de peste sur la peau de la servante, jusqu’à la présence animale d’un petit chien endormi sur une veste de soie. Tout ça dans un lupanar…

J’avais là, comme écrite pour moi, une scène incroyablement éclairante et sous forme d’engramme une réponse à la commande concernant « une réflexion libre sur votre propre travail »

A dire vrai, commençant à m’y mettre, j’avais compris que les mots « libre » et « propre » plutôt que des embrayeurs s’avéraient être pour moi des obstacles…

Je vais donc ici, appuyée à Flaubert et de manière décousue livrer une série de notes accumulées qui dresseront un spectre accidenté de mon travail.

I

Pour aller vite, il s’agirait de lit et de rature. Vieille blague usée mais qui continue à fonctionner puisqu’il semble que le mot littérature soit sans origine. Etymologie introuvable en dehors de littera (corps de la lettre) je suis donc presqu’immédiatement renvoyée à écrire (le geste d’écrire) dont la racine indoeuropéenne sker signifie gratter, inciser.

(En sous-main et par parenthèse la question ici placée et souvent effacée des rapports entre l’écriture et l’acte sexuel.)

Ces traces, restes d’une peste sur les avant-bras de la servante figurent et transposent pour moi la trace d’une scarification, d’une incrustation due à la lecture, à l’impact de certains mots lus dans l’enfance et tout au long de mon existence.

J’ai comme tout le monde commencé à écrire parce que j’ai lu (la bible, Rimbaud, Claudel, Dostoievski…au début, pas un seul livre écrit par une femme…)

Cet élargissement du monde, cette incarnation par le poids des mots, comme si je devenais moi-même par l’intermédiaire du corps du livre, un corps de papier et qu’une effroyable démangeaison me poussait à intervenir.

Geste d’abord de recopiage. Je recopie. Je recopie à la main, dans des carnets, sur des feuilles.

Pulsion scripto-scopique.

Ça me soulage. Ecrire comme se gratter. Sauf qu’écrire (recopier) comme on se gratte (apaiser la démangeaison) aggrave la chose.

On ne recopie pas vraiment. On bouge le modèle. On déplace la zone. Alors à cette sensation de soulagement, étrangement s’articule une forme de honte.

Honte d’être là, à découvert, comme en train de gratter un(e) soi en autre.

Un geste très répétitif dans le mouvement.

J’écris d’abord à la main, encore aujourd’hui (ce qu’on appelle un premier jet) c’est comme ça que je m’y mets. Comme quand je dois me gratter je le fais avec mes ongles. Je note. Un geste quasi archaïque où ce qui compte c’est ce qui advient sans savoir ce que sera le résultat. Dans ma tête il y a souvent une piste un vague chemin où aller parfois même un plan mais ça ne tient jamais.

Le petit chien sur la veste de soie, c’est moi.

La peste c’est la littérature.

Hier, il pleuvait. J’ai ouvert Artaud au hasard et j’y ai lu : « La peste n’a jamais quitté Marseille ». Comme j’habite et écris à Marseille, ça m’a rassurée. Confirmant pour moi ce que depuis longtemps je crois, à savoir que la littérature c’est une attaque de la langue, en direction de l’ordre des langues.

Avez-vous remarqué qu’on disait « taper » pour écrire à la machine et que lorsqu’on quitte l’écriture manuscrite on parle de « frappe » ?

II

Flash-back : très vite, guenon je singe. Prélève, rature, stocke, colle, rabats, déplie pour replier.

Dans la littérature qui me précède, beaucoup de singes, peu de guenons.

Je suis aussi une rabatteuse : cut-up et pick-up.

A y regarder de près, un certain sentiment d’illégitimité ne m’a jamais quittée. Comme si je n’avais rien à dire, seulement à montrer. Démonter. Sous le compost, le livre est enterré. Comme enfoui. En surface, un bouillon de prose où finiront par surnager des morceaux. Carcasse du livre à venir.

Je pique au sens de la voleuse ou de la chiffonnière (WB) mais aussi de la couturière ou de la brodeuse. Les époques et les temps se mélangent. Seuls persistent les gestes.

Les éléments prélevés, fragments ou syntagmes finiront par s’articuler, s’agencer dans un flux neuf qui composera d’autres vues, une autre vision, un autre texte.

Tissu, texture, texte : même combat étymologique.

Si j’avais voulu m’inscrire au Bauhaus ou à La Black Mountain sûr que je me retrouvais au rayon tapisserie.

Et pour filer la métaphore on peut observer que chaque mot ou groupe de mots en enclenche un autre. Sorte de tricotage. Notion de maille. Tomber une maille, ça fait un trou.

Ecrire alors avec les nœuds et les trous.

Quand on ne voit plus, faire entendre. Des voix. Instants disqualifiés d’existences déplacées.

Ecrire c’est à dire traduire selon l’angle d’incidence de son existence.

(bis repetita)

Il y a aussi (et c’est important) le plaisir de résoudre un état de tension.

Ajouté à une esthétique du crachat.

Ici entre Lysiane. Personnage féminin chez Genet.

Et l’urgence de noter que dans les versions clandestines des premières éditions de Genet, Querelle ne bande plus lorsqu’il se fait sodomiser.

Détail qui devrait faire réfléchir tous les écrivain(e)s.

Plus précisément encore poètes et poètesses.

Les écrivains écrivent avec les mots des autres, toute la littérature précédente… Thucydide réécrivait Hérodote, Calvino les frères Grimm. Sauf que les mots migrent dans des corps différents. On ne contrôle pas les greffes.

Moi je pique et trafique, greffe (memoriam Marie Shelley) mais je m’arrange pour effacer les traces.

C’est à ça que je m’éreinte.

Brassage du compost puis montage d’un amalgame selon un système plutôt polyphonique.

Montage et démontage. Acte-Observation.

Ça avance comme un corps démembré. Un véhicule aveugle.

Beaucoup de tatônnements. Des pannes.

Parfois ça marche seul, quasi sans moi.

III

Stein prétendait que les peintres peignaient tous avec les couleurs qui les composaient. Seuls, les mots scintillent noir sur blanc. Ce sont les couleurs de l’écrivain. Noir sur blanc.

J’ai commencé par écrire et publier de la poésie (Action poétique, P.O.L Hachette).

Rude apprentissage d’un dispositif de condensation.

Puis pendant plus de vingt ans ayant pris un coup de bâton sur la tête en découvrant les livres de Charles Reznikof je me suis résolument tournée vers la prose. Fragments, récits et nouvelles. Une obsession du paragraphe. Narrations étranglées, tentatives de noyade pour les systèmes de flottaison.

Pour ce qui est de mon retour à la poésie, pour moi ça a été comme écrire avec les dents quand on commence à les perdre.

A la fin de sa vie, Martha Graham déclarait à ses danseurs : « Souvenez-vous que vous allez mourir et quand vous dansez faite-le comme si votre cœur était accroché sur le mur. » J’ai épinglé cette phrase sur une étagère de bois et c’est elle que je retrouve, chaque matin. La recopier ici me semble éclairant. J’aurais pu, pour mon intervention, ne garder qu’elle. La recopier en boucle. Avec la lettre de Flaubert.

liliane giraudon (marseille décembre 2021)