- Miguel Abensour, éditeur

- Anne-Marie Albiach

- Louis Althusser

- L'Amour est une fiction

- artpress

- Dominique Bagouet

- Pol Bury

- Catherine Clément

- Constellation Marx

- Hubert Damisch

- Histoires d’éditeurs

- Frazer, Geuthner : deux décennies d’édition

- Édouard Levé

- Edgar Morin

- La Rage d'écrire

- Alain Resnais

- Michel Vinaver

Pierre Bergounioux

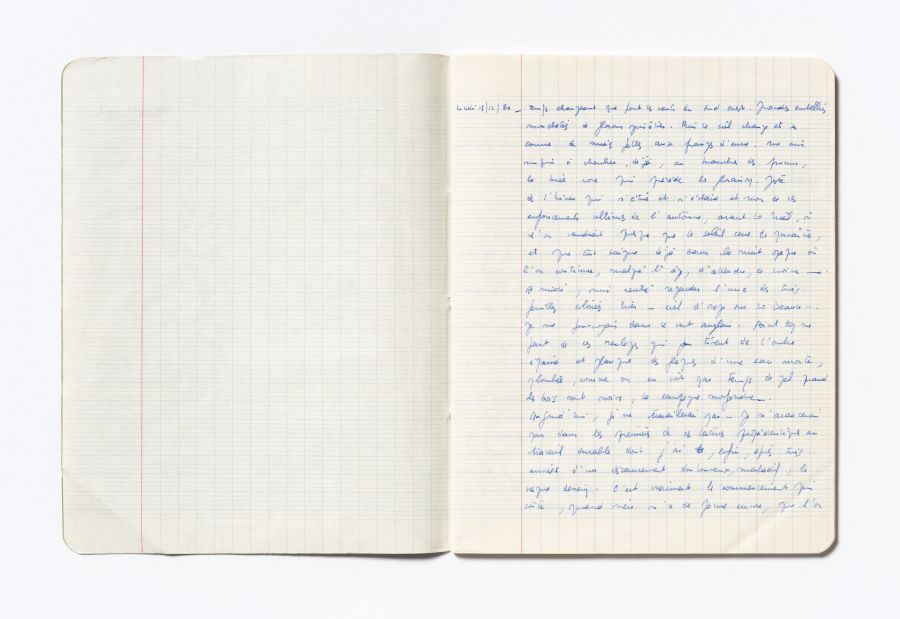

« Quand je suis courbé là sur mon carnet à noter courtement de quoi la veille a été faite, j’ai intensément le sentiment que je ne fais jamais que de m’inscrire dans cette très longue tradition graphique, scripturaire, qui débute en Mésopotamie vers la fin du IVe millénaire. Rien n’est revêtu du même caractère de netteté qu’à cinq, six ou sept heures du matin lorsque la nuit a passé, que le matériau, l’eau trouble de la veille a décanté et que ne flotte plus en suspension que ce qui mérite de durer, de survivre, comme disait Horace, « au temps irréparable ». On écrit sous l’empire d’une nécessité sentie, à savoir celle d’échapper à ces deux redoutables adversaires que sont, d’un côté, la confusion — le caractère flou, heurté, souvent indistinct des faits auxquels nous sommes confrontés ; et de l’autre, bien évidemment, l’oubli qui balaie, emporte nos traces, au lieu que, lorsqu’on est pris de ce doute affreux et qu’on a à sa disposition cette espèce de registre, on peut vérifier point par point, heure par heure qu’on a effectivement vécu, connu, traversé tel ou tel instant, et de quoi il a été fait et de quels actes il a été rempli. »

Grand admirateur de Flaubert, Pierre Bergounioux, né en 1949, est l’auteur d’une œuvre profuse qui compte aujourd’hui une centaine d’ouvrages. Se situant souvent à la frontière de l'essai, ses récits nourris d’expérience autobiographique et ancrés dans sa Corrèze natale réduisent la part du narratif au profit d’une peinture minutieuse des êtres et des lieux. De livre en livre, l’auteur explore la mémoire familiale et collective, afin de « rendre leur part d’existence » à ceux qui n’ont pas disposé des moyens de s’exprimer. Publiés depuis 2006, ses Carnets de notes témoignent d’une vie toute entière habitant le monde en l’écrivant.

À l'occasion de l'exposition La rage d'écrire, Pierre Bergounioux a écrit pour l’Imec un texte original :

« Le fétichisme de l’écrit, qui a trouvé avec l’Imec une puissante assise matérielle, une dimension hautement institutionnelle, ce fétichisme n’est pas mal fondé. On peut même s’étonner qu’il ait tardé tant à revêtir une expression physique, une reconnaissance symbolique. Mais c’est de date récente que la pensée a fait retour sur son principal ressort.

En 1974, Eric A. Havelock donne à l’Ontario Institute for Studies in Education quatre conférences qui seront traduites en français, en 1981, sous le titre Aux Origines de la civilisation écrite en Occident. En 1978, un autre chercheur anglo-saxon, Jack Goody, livre à la presse The Domestication of savage mind, qui passe sous les yeux de Pierre Bourdieu, lequel le publie dans la collection qu’il dirige aux Editions de Minuit avec un sous-titre de son cru : La Raison graphique.

Une question épineuse, irrésolue, qui mobilisait les ethnographes depuis des décennies, se trouve subitement résolue. On se souvient peut-être que Lucien Lévy-Bruhl, en France, y a consacré le meilleur de sa carrière et des milliers de pages avant de confier à ses Carnets posthumes qu’il n’avait pas trouvé la réponse. C’est qu’il ne s’était jamais demandé si ce qu’il tenait spontanément, ingénument pour la pensée, la réalité ne se déduisait pas de ses propres attributs ethniques, sociologiques, à savoir un sujet d’Etat, alphabétisé, rationnel, acquis au conformisme logique et moral des sociétés développées, impérialistes, colonialistes. Cette détermination historique, située et datée, lorsqu’on l’admet comme allant de soi, naturelle, universelle, dénonce les procédés, les représentations des groupes dits primitifs comme autant d’aberrations, de fables pitoyables, d’irrémédiables illusions. C’est la mentalité primitive, prélogique, mytho-poïétique dont la raison, ou la déraison, demeure fermée à nos esprits occidentaux.

Goody a résolu le mystère en trois mots. La différence entre les sauvages et nous, la seule, c’est l’écriture.

Il est troublant de s’aviser que notre principal instrument d’exploration, de compréhension, de libération, l’écriture, donc, est fille de l’esclavage.

Comme Lévy-Bruhl devant les primitifs, les paléontologues se sont demandé pourquoi des hommes anatomiquement pareils à nous – la race de Cro-Magnon-, capables de peindre la grotte Chauvet vers 40 00, Lascaux en 17 000, n’avaient pas inventé, par exemple, un système de notation pictographique qui nous renseignerait sur ce qu’ils faisaient, pensaient aux âges glaciaires, face au mammouth, au rhinocéros à poil laineux, à l’ours géant des cavernes. La réponse est toute simple. Ils n’en éprouvaient pas le besoin. C’est le travail forcé dans les premiers empires hydrauliques de l’Antiquité qui rend l’écrit nécessaire. Comment ne pas se rappeler les premiers mots du Manifeste que Karl Marx griffonne, du haut de ses vingt-neuf ans, en 1848 : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes ».

Une foule d’esclaves peine sous le soleil, sous le fouet puis achemine le produit de son travail jusqu’à la porte du temple ou du palais. Là veille un scribe muni de quelques tablettes d’argile qui notifie à chacun le montant de sa contribution, la part dont il s‘est déjà acquitté, celle qu’il lui reste à verser. Les esclaves, dit-on, regardaient « l’archiviste à clous » comme investi d’un pouvoir magique, possesseur d’une omniscience divine. Avec l’aide de trois tessons de terre cuite, il savait tout ce qu’il importait des milliers d’hommes et de femmes qui se présentaient avec leurs sacs d’orge et de blé, des agnelles, des chamelles, des barrettes de cuivre et d’or.

L’écrit objective la parole, matérialise la pensée, la conserve. Il transfère dans l’espace, qui est fixe, tenace, les mots qu’on confiait à l’air atmosphérique, qui est mouvant, oublieux, au temps, qui est fugace, infidèle, irréparable. Il accroît indéfiniment la mémoire, donc la conscience. On peut revenir en arrière, s’assurer de ce qu’on a déjà dit, gagner en cohérence, en rigueur, en clarté. On devine les lois immanentes à la pensée. Je regarde comme un lointain écho de la comptabilité sumérienne le chiffon de papier abandonné par le client précédent dans le chariot du supermarché. Il porte mention des trente-deux articles qu’il devait acheter, pommes de terre, lacets de chaussure, crème hydratante, filtres à café…

La forte composante rationnelle de notre civilisation est là tout entière si la raison n’est jamais qu’un jugement calme, le calcul des conséquences, l’optimisation des ressources. On a fait l’inventaire de ce qui manque, tranquillement, dans la cuisine, avant de se jeter dans les encombrements du vendredi soir. On a biffé, mentalement ou matériellement, à mesure qu’on s’enfonçait dans les travées de la grande surface. Rien ne pouvait échapper.

Il faut mentionner la révolution dans la révolution qu’a constituée la découverte de l’alphabet, au XIV e siècle avant notre ère, à Ugarit, dans l’actuelle Syrie ou, peut-être, dans le désert du Sinaï. Les caractères cunéiformes, les hiéroglyphes, les idéogrammes notent les choses. Il fallait dix ans à un scribe mésopotamien pour maîtriser ses 1700 clous. Le système graphique chinois compterait jusqu’à 80 000 caractères, qu’une poignée de mandarins s’est enorgueillie, d’âge en âge, de posséder tous. Oui, mais lorsqu’ils accédaient à ce savoir suprême, ils étaient bien près de mourir et il ne leur servirait à rien. Le moyen avait dévoré la fin.

Il se peut, il n’est pas invraisemblable que la grande narration qui a diffusé partout, sur la terre soit un produit de l’alphabet. Nous ignorerons toujours le nom du génie téméraire qui a fermé les yeux sur la splendeur captieuse, la diversité inépuisable des choses pour noter quoi ? Le souffle de l’esprit, la vingtaine de sons sur lesquels roule la parole. Le trait le plus saillant de cette technologie, c’est sa simplicité élémentaire. Un prêtre d’Isis, un mandarin, un intellectuel babylonien ont l’esprit largement occupé, lourdement encombré de milliers de caractères dont le foisonnement, les raffinements absorbent une bonne part de leur attention. Le système alphabétique est si simple, si léger, si efficace que le scripteur n’y songe même pas. Il peut être tout entier aux choses puisque, justement, il s’en est détourné pour noter la parole qui les nomme.

Au IX

Au VIII

L’expression appuyée sur la lettre, la littérature, épouse, éclaire, parfois même infléchit le cours de l’histoire. Voilà une vingtaine d’années, Pierre Lepape publiait un livre intitulé Le Pays de la littérature. Ce pays, c’est le nôtre. La littérature ne pousse pas hors sol. Elle jaillit des travaux et des jours, des espoirs, des conflits. Elle naît, en France, de la centralisation précoce d’un ensemble territorial intégré, de la réforme de l’économie pulsionnelle-affective sous contrainte étatique. C’est l’émergence de nouvelles structures objectives – celles de l’Etat-nation- qui suscite l’éveil du facteur subjectif, de l’intériorité réfléchissante. Montaigne s’en fait l’expression. « Je suis moi-même la matière de mon livre ».

D’autres pays ont donné des oeuvres suréminentes. Peu d’écrivains français soutiennent la comparaison avec Homère, Shakespeare, Kafka, Faulkner…Mais il n’y a qu’en France que chaque moment, depuis un demi-millénaire, est flanqué d’un commentaire approché, pénétrant, étincelant, souvent.

Le XIX

Flaubert est né dans la bourgeoisie des professions libérales. Son père est chirurgien à l’hôpital de Rouen. Mais il est issu de la paysannerie, dont il a conservé la peau de bique, l’hiver, et, surtout, les moeurs patrimoniales. La primogéniture décide de la dévolution successorale. Le frère aîné de Gustave est donc prénommé Achille, comme leur père, et prendra sa succession à l’Hôtel-Dieu.

C’est vers l’âge de douze ou treize ans, quand les enfants s’ouvrent à la conscience d’eux-mêmes, que Flaubert se découvre déficitaire, laissé pour compte, inexistant. Et c’est dès alors qu’il se met à écrire, une quarantaine de textes échelonnés de 1834 à 1845 qui, tous, à une exception près, constituent autant d’opérations symboliques létales. Ils ne visent à rien d’autre qu’à dessaisir le lecteur de lui-même, dont l’auteur tirera, en retour, la stature du Maître absolu, c’est-à-dire de la mort.

Hegel a thématisé dès 1807 la dialectique du maître et de l’esclave, la lutte des consciences. Flaubert ne l’a jamais lu. Il n’a pas su ce qu’il fabriquait mais il l’a fait avec la dernière énergie, mu, guidé par la condition qui lui était faite et à laquelle écrire était l’unique moyen d’échapper.

S’il échoue, vingt années durant, à obtenir l’effet escompté, c’est qu’il engage quelque chose de lui-même dans la lutte quand il faut, pour l’emporter, avoir accepté de tout perdre, c’est-à-dire de mourir.

Chaque tentative avortée lui dévoile, après coup, ce qu’elle enfermait, à son insu, de fini, de positif, de fautif. Une heure vient, vers 1850, où il se rend à l’évidence. Il n’a, il n’est plus rien et peut faire droit à sa vérité de néant. C’est dans ces dispositions de dépouillement complet, d’absence au monde, qu’il entreprend Madame Bovary.

Le thème – la vie malheureuse, écourtée d’une petite-bourgeoise, en Normandie- importe peu. N’importe quel autre aurait fait l’affaire. D’ailleurs, Flaubert racontera aussi l’histoire d’une princesse carthaginoise, les extravagances de deux employés de bureau, Bouvard et Pécuchet, la déconvenue de sa génération –« C’est là ce que nous avons eu de meilleur », la légende de Julien l’Hospitalier, la vie d’une servante…Le trait commun à cette disparate, son unité profonde réside dans sa visée unique, dévastratrice, son effet destructeur sur le lecteur. On se rappelle la formule d’Horace : « De te fabulà narratur ». C’est de toi qu’il est question dans le texte.

Le « réalisme » de Flaubert tend à provoquer la reconnaissance du lecteur. Oui, c’est la réalité, sa vie, lui-même qui surgissent des pages. Mais il découvre, soudain, que cette reconnaissance était méconnaissance. Le monde social qu’il habite, qu’il accepte, l’existence qu’il mène sont régis par des intérêts sordides, une malveillance profonde, « les eaux glacées du calcul égoïste ». Tous ceux qu’animent un rêve, une vertu, une grandeur sont bafoués, brisés. Emma s’empoisonne. Son mari meurt de chagrin, leur fille, prolétarisée, est déjà minée par la tuberculose. Catherine Nicaise Leroux, salariée agricole, reçoit des « bourgeois épanouis » une médaille d’argent d’une valeur de vingt-cinq francs pour un demi-siècle de servitude et Lestiboudois est persuadé que Justin, l’adolescent amoureux, en secret, d’Emma et qui prie, la nuit, sur sa tombe, est occupé à lui voler ses pommes de terre. Après avoir fait incarcérer le mendiant qui importunait les voyageurs sur la route de Rouen, Homais triomphe. « Il vient d’avoir la croix d’honneur ».

La justice impériale ne s’y est pas trompée, qui cite Flaubert à comparaître devant la onzième chambre correctionnelle du tribunal de Paris et le procureur, Ernest Pinard, songe d’abord à lui infliger deux ans de prison.

Les atroces manuscrits de Flaubert témoignent, à leur manière et par anticipation, de la brutale formule de Durkheim : « L’art est une pratique pure, sans théorie ». Flaubert n’a pas su ce qu’il faisait. Il impute au langage, au style l’obscurité, les difficultés du différend mortel qui l’oppose à sa classe d’origine. C’est cette incertitude qui explique le chaos des brouillons, les essais et les erreurs, les jérémiades de la correspondance.

Flaubert est un écrivain français. Notre passion, c’est l’égalité – « Tous les hommes… ». Peu d’œuvres l’ont exaltée, magnifiée comme la sienne. C’est pourquoi elle nous parle toujours.»

Pierre Bergounioux