Je savais que Constantin Stanislavski et Lee Strasberg étaient très importants pour Alain Resnais. Je savais aussi que celui-ci avait aidé Strasberg à venir à Paris pour une série de conférences à la fin des années 1960. Mais j'ai très peu échangé sur la méthode stanislavskienne avec Alain. Simplement, il lui était facile de travailler avec les stanislavskiens purs et durs comme moi. Nous parlions la même langue.

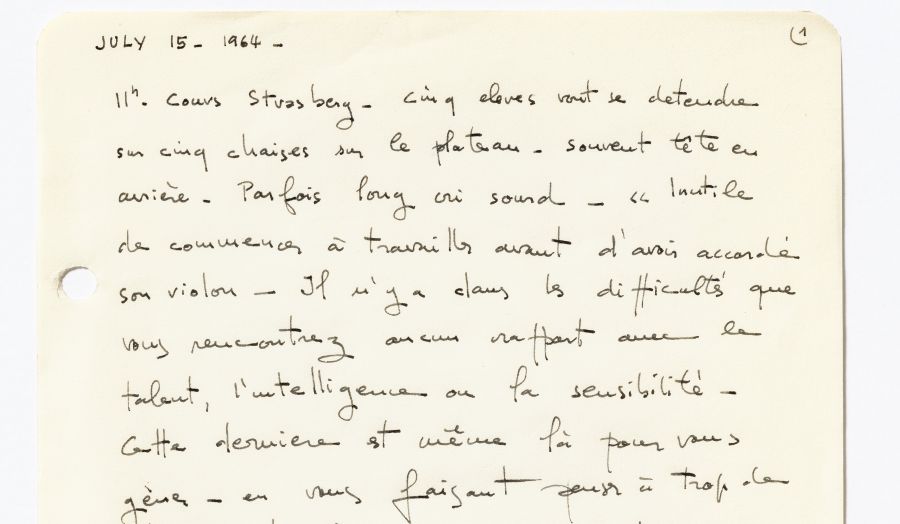

En revanche, j'ignorais qu'Alain avait été auditeur libre au cours pour débutants de l'Actors Studio à New York en 1964, alors qu'il avait déjà réalisé ses premiers longs métrages, dont Muriel qui m'avait fasciné. À cette époque-là, Strasberg était inconnu des Français. Je comprends très bien qu'Alain ait eu la curiosité de voir Strasberg et son équipe à l'œuvre pendant quelques semaines. Beaucoup d'acteurs palpitants, nous le savons tous, ont fréquenté l'Actors Studio.

En 1964, quand Alain était à New York, je venais de passer deux années au cours de Tania Balachova, qui était un grand professeur, et un professeur d'acteurs, pas un professeur d'élèves. Elle aussi était profondément stanislavskienne. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle racontait au jeune homme de dix-sept ans que j'étais et qui ne pouvait encore rien faire de ce qu'elle expliquait. À dix-sept ans, je ne savais pas qui j'étais moi-même, donc j'imitais les acteurs que j'admirais. Puis à trente-deux ans, ça a été un éclair, tout s'est illuminé quand j'ai eu à dire dans Rosencrantz et Guildenstern sont morts de Tom Stoppard quelques mots dont je venais de me servir dans une situation dramatique de ma vie. C'est devenu une évidence qui ne m'a jamais quitté. Je ne crois pas au dédoublement de l'acteur, au paradoxe de Diderot. On passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on met au service d'un autre, le personnage, qui est un cousin germain.

Dans les premières pages des notes d'Alain sur les cours de l'Actors Studio, on est encore loin de Stanislavski. C'est pour moi une langue étrangère. On est dans la préparation plus mécanique qu'intellectuelle ou artistique, il faut entraîner le corps de jeunes gens qui voudraient devenir comédiens. C'est un cours pour des élèves qui démarrent, pas pour des acteurs. Une sorte de B.A.-BA avec lequel je n'ai jamais fonctionné. On peut se décontracter en s'asseyant et en mettant la tête en arrière, mais alors c'est un cours de gymnastique. Je ne suis pas sûr que ces premières journées aient servi à Alain. C'était sans doute un préliminaire physique, si tant est qu'on aime ce genre d'exercices. Je n'y ai jamais cru, je suis comme Churchill : « No sport. » La suite des cours devait être beaucoup plus compliquée et plus douloureuse. Le premier travail qu'un acteur doit faire, la seule gymnastique qu'il doit faire, c'est de réussir à s'identifier. Une fois qu'on a touché du doigt qui on est, la deuxième étape est de savoir ce qu'on fait de ce qu'on est, comment on s'en échappe et comment on s'en inspire. On ne peut se passer de soi quand on joue la comédie. On ne peut pas puiser ailleurs qu'en soi le matériau nécessaire pour fabriquer un autre.

Le plus stanislavskien dans la façon de travailler d'Alain avec nous, c'était les biographies des personnages. Il demandait à ses scénaristes de les écrire, ou bien il nous donnait lui-même des fiches parlées. Il offrait ces biographies uniquement à l'acteur ou l'actrice qui allait jouer le rôle, pas aux autres. Il nous livrait des secrets sur la vie du personnage afin que l'acteur s'imprègne de ces secrets et que ça l'influence dans son jeu. Pour mon premier film avec Alain, Mon oncle d'Amérique, Jean Gruault avait écrit que mon personnage, un directeur général adjoint qui déplace les employés et les cadres comme des pions, avait des ennuis circulatoires et s'était fait enlever des varices. C'est quelque chose qu'il doit dissimuler, qui le met en état d'infériorité, alors qu'il doit dominer le directeur technique joué par Gérard Depardieu qu'il veut muter à six cents kilomètres. J'ai transformé les varices en infériorité artistique. Je me suis dit : « Gérard est un très grand acteur, je n'en suis pas là. Donc ma varice, c'est quoi ? C'est Gérard. » Et j'étais bien plus cinglant que je n'aurais pu l'être, car je me disais que si je n'étais pas cinglant, il me mettrait dans sa poche et qu'il n'en était pas question.

Je n'ai jamais rencontré Strasberg. Mais j'ai travaillé avec un de ses disciples, Andréas Voutsinas, qui a été son assistant à l'Actors Studio et a coaché Faye Dunaway, Warren Beatty ou Jane Fonda avant de s'installer en France à la fin des années 1960. C'était un metteur en scène et un pédagogue très intéressant. J'ai joué pour lui dans Les Exilés de James Joyce et une autre pièce de Stoppard, et il m'a coaché plusieurs fois. Il l'a même fait pour Mélo. Avant de travailler avec Alain sur ce film, j'avais besoin d'un premier regard et j'ai demandé à Andréas de lire la pièce d'Henry Bernstein pour m'aider à voir les pièges sans, bien sûr, se mettre à la place d'Alain. Il m'a répondu très aimablement : « Votre metteur en scène, ce n'est pas moi, c'est Alain Resnais, et vous avez de la chance. Mais je peux vous dire où il ne faudra pas aller, et ce qu'il faudra cultiver. » Mon personnage, Pierre Belcroix, semble ingrat au début de la pièce, et selon Andréas, si je le jouais suffisamment en dedans et qu'on le prenait pour un type bonasse, ce serait d'autant plus puissant quand il reviendrait pour régler ses comptes avec le personnage d'André Dussollier. « Acceptez de ne pas être séduisant quand vous ne devez pas l'être. Vous le deviendrez quand Pierre Belcroix reparaîtra au dernier acte en vengeur noir. » C'était imparable. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Naturellement, Alain m'a ensuite demandé des choses tout à fait formidables, son imaginaire était en verve, comme dans tous les films que j'ai faits avec lui pendant trente ans. Car Alain obtenait de moi des choses que personne, jamais, n'avait réussi à faire sortir.

Pierre Arditi