L’écriture procède par soustraction, suppression, « elle coupe », comme l’écrit Cid Corman. Le va-et-vient entre deux états du texte est ce plaisir d’accompagner « la studieuse/odiosité/du faire ». La coupe, dans le poème, est réminiscence d’une soustraction, ce que l’on nomme abstraction n’est que la forme ignorée de la logique discursive que la coupe ordonne, si « coupe » doit rester le mot pour la réminiscence de l’acte d’écrire. Dans l’entretien accordé à la revue Action poétique auquel participent Henri Deluy, Joseph Guglielmi et Pierre Rottenberg, Anne-Marie Albiach déclare : « Quand je parle de “la studieuse odiosité du faire” je tente de dénoncer l’idée qu’a l’auteur, généralement, de la propriété ambiguë de son texte… En fait, le texte je le voudrais libéré de toute appartenance et à la limite ne pas le signer. »

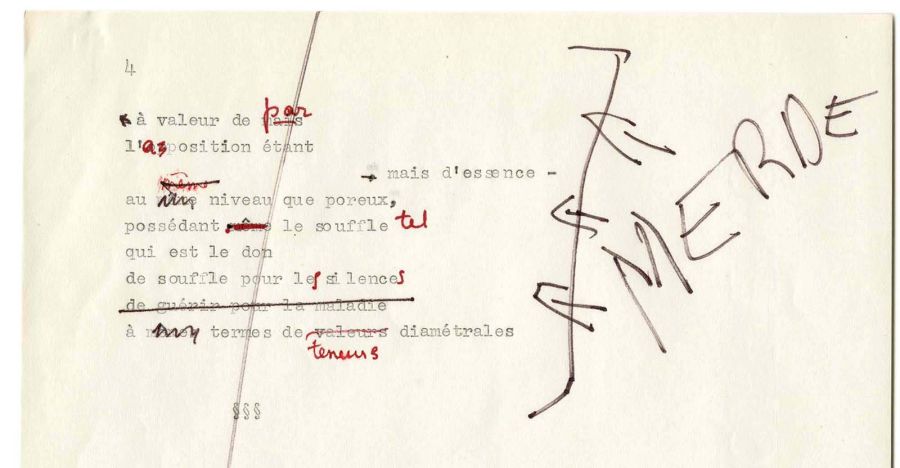

Il semble parfois que le texte soit partagé, les premiers états d’État sont comme un texte partagé, on peut remarquer les interventions de Claude Royet-Journoud sur la page. « MERDE » en diagonale est son écriture ainsi que le nom « Daive » un peu plus bas sur la page. « Daive » est inscrit sur la page parce que « pour remonter vers l’attribut » est le dernier vers de la neuvième page de Décimale blanche, le premier livre de Jean Daive publié au Mercure de France en 1967. « pour remonter vers l’attribut » est précédé, dans le livre de Jean Daive, de : « tandis que je longeais l’heure ». Chez Anne-Marie Albiach nous lisons : « parallèle à l’heure ». Le sujet a disparu, le vers est libéré de toute appartenance. Lire, c’est soustraire pour Anne-Marie Albiach et, pour Jean Daive, écrire c’est diviser, la division peut être sans fin, la soustraction a un terme : deux poétiques se croisent.

Ces nombreuses soustractions sur les deux pages définitives d’État révèlent une extrême condensation du vers qui l’institue sur une scène, cette mise en scène (réminiscence de Mallarmé) dénie l’abstraction dont elle procède. Cette scène aura été aussi une mise en mouvement, une série de déplacements des vocables sur la scène des nombreuses pages préparatoires à État. C’est bien plutôt le manuscrit d’État qui semble abstrait. Anne-Marie Albiach pense l’épopée du poème dans son apparition-disparition, dans ce battement auquel elle restitue son souffle. C’est ce moment, celui du souffle, qui est éternisé.

Car pour le reste, le réel, « tel cheval de course » ou cette « maladive et puissance flatterie » du temps appartiennent à l’imaginaire : une fiction de récit qui détourne le discours de sa dimension épique.

État serait le dernier livre d’Anne-Marie Albiach, tous les livres postérieurs à la publication d’État lui appartiennent, ce que nous font découvrir ces manuscrits est un procès d’écriture, c’est la fonction d’une archive, mais ici nous lisons que ce qui est exclu est doté d’une puissance fictionnelle parfois métaphorique qui sera actualisée dans les livres suivants et dont État s’est préservé. Cet écart est la structure de l’œuvre d’Anne-Marie Albiach. Lire requiert la Deuxième voix, dernière séquence d’État, pour situer l’œuvre dans le mouvement de la Rétrospective : ce qui précède comment (avant-dernière séquence d’État.)

Francis Cohen