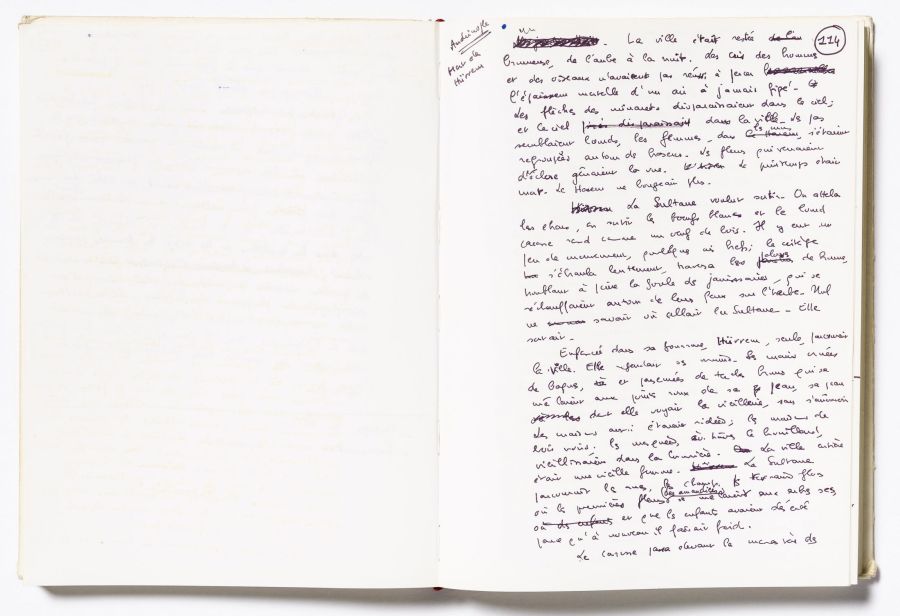

J’ai écrit La Sultane en douce, à la main, parce que j’étais lasse de taper trois ou quatre articles par semaine au Matin de Paris, voire davantage, sur une machine à écrire qui n’avait pas encore l’agilité d’un clavier d’ordinateur. J’ai écrit ce livre en cachette parce que je n’avais écrit jusque là que des essais, souvent à la demande d’un directeur de collection (peu de directrices en ce temps-là) et que j’avais envie d’écrire un peu plus librement.

J’avais trouvé mon héroïne en visitant le musée de Topkapi, à Istamboul.

Elle avait été la seule et unique sultane épousée par un sultan ottoman. Les règles ottomanes étaient strictes : le sultan possédait un harem rempli de femmes, il avait le droit et le devoir de les baiser comme bon lui chantait, il pouvait leur faire des ribambelles d’enfants, se détourner d’elles brusquement au profit d’une autre, garder une favorite officielle à ses côtés, mais jamais au grand jamais il ne devait en épouser une. Un de ses ancêtres mariés s’était fait dérober son épouse par un ennemi, et il s’était retrouvé déshonoré. Pour éviter le déshonneur, le plus simple était de ne pas avoir d’épouse.

Roxelane – ainsi l’appelle-t-on en Occident – était née Alexandra Lisovstka, fille d’un pope en Ruthénie. Comme le grand vizir préféré du jeune empereur Soliman, elle avait été raflée dans une razzia ottomane en pays chrétien. C’était donc une esclave. Belle, on ne sait pas, rousse, sans aucun doute, mais ce n’est ni avec sa beauté ni avec sa rousseur qu’elle fut choisie par Soliman. Il l’appela Hürrem, la Rieuse. Elle le séduisit parce qu’elle était joyeuse et que les ébats avec elle n’étaient pas ennuyeux. Je trouvais cela épatant. D’autant que, dans l’enceinte de Topkapi, le harem est une succession de pièces lugubres entièrement carrelées et sans grâce, l’essentiel du charme de cet enclos pour femmes étant, du point de vue de Delacroix, dans l’accumulation de coussins et de tapis vivement colorés dissimulant des chaufferettes qui, naturellement, avaient disparu.

Ibrahim Pacha, grand vizir, avait été lui aussi raflé par les janissaires de l’Empire ottoman, qui recrutait ses soldats dès l’enfance selon la règle du Devchirmé – la loi du sang –, consistant à prélever systématiquement les garçons de huit à dix ans dans les Balkans et en Anatolie. On n’appelait pas ces expéditions des « razzias », mais des « récoltes ». Une fois esclaves, les petits recevaient une éducation militaire. Ibrahim avait été un ami d’enfance de Soliman, ils avaient grandi ensemble, Soliman l’avait d’abord nommé Grand Fauconnier, puis tout naturellement Grand Vizir. Selon les livres d’histoire, la vilaine Roxelane aurait soutenu devant Soliman des accusations de trahison contre Ibrahim Pacha et le sultan, fou de rage, avait cédé à sa colère et l’avait fait étrangler par ses serviteurs muets avant de lui édifier une superbe tombe.

Je n’aime pas les déductions trop simples. Elle, favorite, lui favori, se disputant les faveurs du beau sultan aux yeux gris, je trouvais cela un peu facile. J’inventais donc que les deux anciens esclaves s’aimaient d’un amour impossible à la barbe de Soliman. C’est peut-être vrai. Car il m’est arrivé deux fois d’inventer des histoires qui se sont révélées vraies ultérieurement. Dans Martin et Hannah, j’avais « inventé » que pour se mettre à l’abri, Martin Heidegger avait couché avec son ancienne maîtresse Hannah Arendt en 1950, et que telle était la raison pour laquelle Hannah avait si longtemps innocenté Martin de toute appartenance nazie. Dans Pour l’amour de l’Inde, j’avais « inventé » que Jawaharlal Nehru avait fait l’amour avec la vice-reine des Indes, Lady Mountbatten – ce qui fournissait une réponse à la question, célèbre en Inde, du « DID THEY DID THEY NOT ? ». La parution ultérieure de lettres, dans les deux cas, avait au moins rendu possibles mes inventions. Penser qu’à Singapour, lorsqu’Edwina Mountbatten mourut subitement, on retrouva sur sa table de nuit un sac à main bourré des lettres d’amour de Nehru, j’ai trouvé cela bouleversant de la part d’une ancienne fêtarde que Churchill traitait de fille à matelots.

Hürrem ne mourut pas assassinée. Soliman brava la règle ottomane et l’épousa. Cette Sultane n’était pas seulement joyeuse, mais très politique : elle eut une correspondance suivie avec François Ier, roi de France, en quête d’alliance. J’ai retrouvé plusieurs fois Soliman le Magnifique dans mes romans. Dans La Senora, il recevait officiellement la grande héroïne juive Gracia Nasi, surnommée La Senora (sans tlldé ! Née juive au Portugal, elle parlait ladino) et lui accordait un territoire en Palestine ; mort sur le champ de bataille en Hongrie à soixante et onze ans, maintenu dans sa litière pour ne pas démoraliser ses troupes, et menant le combat avec sa main de cadavre à demi cachée par un rideau, dans Dix mille guitares. Son fils Sélim, surnommé l’Ivrogne, ne lui arrivait pas à la cheville.

Quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir dans Paris-Match il y a quelques années une photographie de Recep Tayyip Erdogan posant sur un large escalier entre deux haies de janissaires en costumes de l’époque ! Il n’était pas encore devenu président, et il n’est, pour l’heure, pas encore parvenu à se faire élire « Sultan ». Mais ça viendra, janissaires obligent.