Si l’on connaît aujourd’hui Hélène Legotien (1910-1980) et Franca Madonia (1926-1981), c’est d’abord parce qu’elles ont été les compagnes et les interlocutrices intellectuelles privilégiées de Louis Althusser. À côté de la vaste correspondance amoureuse que le philosophe a entretenue avec chacune d’elles, un mince dossier conservé dans le fonds Louis Althusser à l’Imec atteste que la sociologue française et la traductrice italienne ont noué à partir du début des années 1960 leur propre dialogue épistolaire.

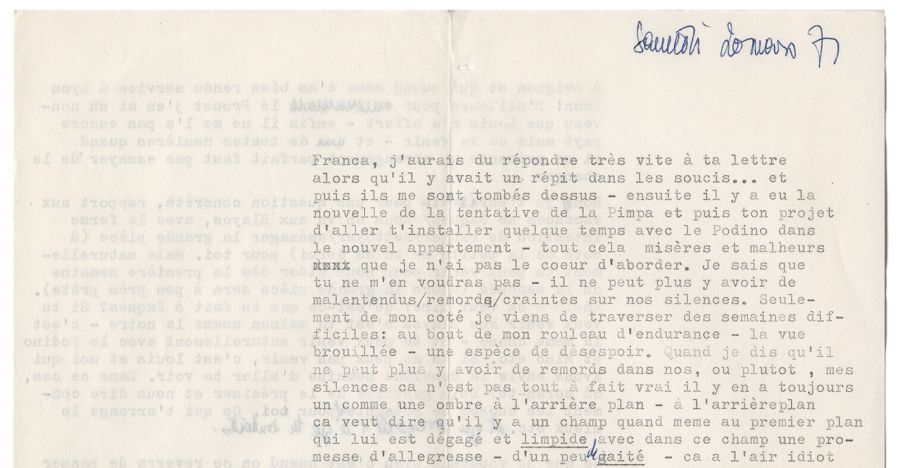

Entre 1961 et 1963, période pendant laquelle Althusser partage son temps entre la vie parisienne avec Hélène et les séjours italiens aux côtés de Franca, les premiers échanges entre les deux intellectuelles sont heurtés. Lorsque la correspondance reprend en 1970, tout semble changé. Le vouvoiement n’est plus de mise et le ton des lettres devient franchement amical, même si les « soucis » respectifs et les préoccupations communes n’ont pas pris fin en même temps que les années 1960. La santé de Louis Althusser ne s’est pas améliorée. Quoique Legotien a été promue du rang de documentaliste à celui de chargée de recherches en sociologie, elle rencontre toujours des difficultés pour faire reconnaître ses opinions théoriques et méthodologiques au sein de la SÉDÉS, l’entreprise spécialisée dans le conseil économique et social aux régions sous-développées qui l’emploie depuis 1959. Même si elle a changé d’analyste, son autre « travail » continue lui aussi de connaître des « passages délicats ». Le début de la lettre qu’elle envoie à Madonia le 20 mars 1971 montre que l’Italienne n’est pas non plus épargnée par les « misères et malheurs ».

Pour faire front commun contre l’adversité et retrouver ensemble « un petit peu de vraie gaîté » Legotien et Madonia échangent au printemps 1971 des invitations de vacances, des livres et de bons procédés. Legotien promet ainsi de recommander à Bourdieu les mérites de traductrice de Madonia. Le 20 mars, elle forme le vœu de pouvoir bientôt « passer un peu de temps toutes les deux » pour parler de syndicalisme et évoquer ensemble l’actualité littéraire et culturelle qui se déploie en France autour du centenaire de la Commune. Avant cette réunion espérée, Legotien profite de l’avant-dernier paragraphe de la lettre pour glisser à Madonia qu’elle a relu La Lutte des classes en France, une « analyse de politique concrète » qu’elle estime plus « fécond[e] pour la pensée » que Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, titre de l’autre essai que Marx consacra aux soubresauts de la Deuxième République française (1848-1852).

D’un point de vue de l’histoire des idées, le retour de Legotien à un des textes historiques où Marx analyse en détail la participation des paysans aux différentes révolutions et contre-révolutions françaises de la première moitié du XIXe siècle peut être mis en rapport avec les efforts que cette sociologue déploie depuis le milieu des années 1960 pour élaborer une « pensée » critique et marxiste du développement et du sous-développement paysan. Une preuve en est que les travaux de sociologie rurale1 qu’elle rédige pour le compte de la SÉDÉS pendant cette période accordent une place de plus en plus explicite et croissante à la notion d’« idéologie paysanne ». Quant à sa volonté d’en discuter au plus vite avec son amie Franca, elle nous rappelle, si l’en était besoin, que les correspondances privées, même quand elles sont intimes et entièrement féminines, sont aussi politiques.

- Parmi ces travaux, on signalera en particulier : « Étude sociologique » dans Industrie et emploi dans les vallées secondaires des Basses Pyrénées, Pau/Paris, Conseil général des Basses Pyrénées/SÉDÉS, février 1965, p. 40-118 ; « La planification interrégionale dans l’agriculture : les obstacles à l’évolution des systèmes de production », Paris, SÉDÉS/DGRST, octobre 1967 et une note de travail de 1969 intitulée « Le rapport des paysans à la terre », Nouvelles Campagnes, n° 18, avril 1982, p. 31-35.