Parmi les livres conservés dans le fonds Bury règne la plus grande diversité de formats, les uns de taille monumentale, les autres de dimensions réduites, voire conçus pour tenir dans une enveloppe ordinaire comme les « Poquettes volantes » du Daily-Bul. Sur les 62 volumes que comporte cette collection, Le Petit Commencement, publié en 1965, porte le numéro 3. Adéquat au contenant, l’adjectif « petit » est également approprié au contenu, que l’on pourrait qualifier de bref manifeste si l’auteur ne traitait pas sa propre cause avec la touche d’autodérision qui le caractérise. Après avoir expliqué (à sa manière !) les raisons pour lesquelles il passe de la sculpture à la feuille de papier, il s’en prend au culte que l’on voue depuis toujours à la main dans les Beaux-Arts, puis précise les moyens qu’il emploie pour transférer les principes du cinétisme aux deux dimensions, opération dont les Cinétisations ne sont que « le petit commencement ». Dix ans plus tard, il soutiendra un éloge de la main dans une autre « Poquette » : Le Petit Commencement, suivi d’un Épilogue provisoire, conjoignant ainsi deux textes qui paraissent se contredire ; mais les vieilles remises en question sont obsolètes, et si, pour finir, dessiner à la main procure du plaisir, pourquoi s’en priver ? Le contre-pied revendiqué fait partie de l’humour propre à notre artiste.

Quoi qu’il en soit, en 1965, la tendance était au bannissement de la main. Il est à noter que la parution de la première « Poquette » est contemporaine d’une exposition du Mec’Art, « Hommage à Nicéphore Niepce », à laquelle participait Pol Bury aux côtés de Gianni Bertini, Alain Jacquet, Mimmo Rotella, Yehuda Neiman et quelques autres, sous la houlette de Pierre Restany. Pol Bury y exposait ses Cinétisations, procédé qui consiste à intervenir sur des images connues du public dans l’idée de secouer les icônes du patrimoine visuel le plus communément répandu. La main du maître devient alors main d’artisan qui, à l’aide d’un marteau et d’emporte-pièces, découpe dans des photographies des rondelles qu’elle recolle ensuite avec un léger décalage : la statue de la Liberté se met à twister, les gratte-ciels à se courber, tout ondule, se gondole et paraît s’effondrer. Il serait aussi vain, dans de telles œuvres, de chercher la touche que dans les dessins réalisés par les Méta-matics de Tinguely produits quelques années auparavant.

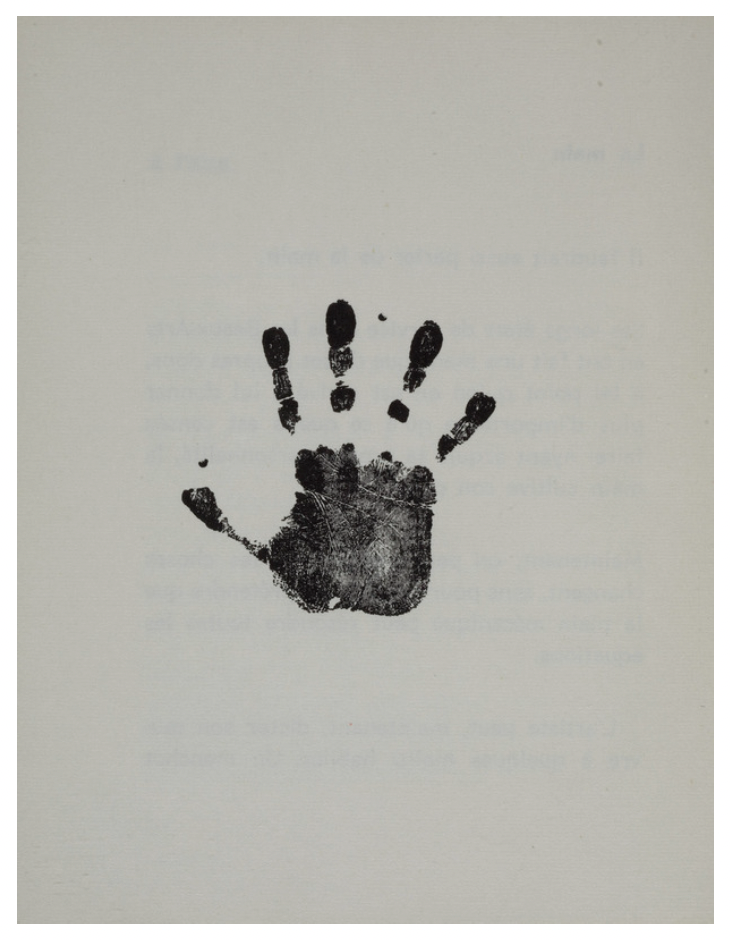

Or dans cet ouvrage figurent, en guise d’illustrations en pleine page, deux empreintes de la main droite de Pol Bury, ce qui, vu le contexte, prend évidemment la valeur d’une antiphrase. Mais l’utilisation de l’image est rarement simple dans les publications de Pol Bury, car elle joue sur une pluralité du sens qu’il nous reste à charge de décrypter. Elle remplit souvent chez lui une fonction argumentative par des moyens visuels équivalant aux procédés rhétoriques littéraires, selon une démarche familière à l’artiste-écrivain : ironie, hyperbole, connotation, tautologie, paradoxe, allusion…

Comment, par exemple, ne pas voir dans ces illustrations une référence narquoise aux empreintes pariétales ? À l’an zéro de la peinture, la main était déjà à l’honneur, il y a 40 000 ans ! Au prix d’un grand bond dans le temps, voici que s’impose à l’œil la ressemblance criante des images de Bury avec la célèbre aquarelle de Kandinsky, intitulée « Empreinte des mains de l’artiste » (1912). Semblable à l’effigie de la Sainte face sur le suaire de Turin, la main de l’artiste est sacralisée par cette empreinte mystique, dernier avatar de la figure du peintre en démiurge telle qu’elle s’est élaborée au cours du Quattrocento. En 1965 — l’année qui nous intéresse — la galerie Claude Bernard organisait une exposition sur le thème de « La main, de Rodin à Picasso », preuve que la dextre de l’artiste est encore vénérée…

Ainsi, comme le dit ironiquement notre auteur, « la main cultive son culte ». Un culte partagé par les historiens d’art, qui ont fait la part belle à l’étude approfondie de la touche, de la manière, du style, tous vocables relevant de la main — celle du maître – dont il convient d’analyser la trace laissée par le geste auguste du créateur. « Anch’ io son pittore ! » semblent proclamer les deux paumes imprimées sur la modeste « Poquette », les doigts triomphalement écartés en forme de soleil dans une expression superlative d’autodérision.

Mais ce n’est pas tout. On sait que l’examen de la touche fait partie de l’enquête menée par les experts à des fins d’identification ; comme le prouvent des affaires récentes, l’établissement d’un certificat d’authenticité ressemble fortement à celui d’un dossier en criminologie, au point que l’on parle d’« autopsie d’un tableau ». Si l’empreinte digitale a été longtemps retenue pour établir de manière certaine l’identité d’un individu, que dire de l’empreinte de la paume et des doigts, comble de signature laissée par la main du « criminel » une fois son œuvre accomplie ! L’image deux fois répétée de la main de l’artiste dans Le Petit Commencement apparaît donc comme une preuve d’identité suprême dont la représentation joue la fonction d’une hyperbole soulignant par son emphase une indiscutable attribution.

Or l’œuvre ainsi revendiquée n’est rien d’autre que sa propre signature. La tautologie visuelle impliquée par l’image révèle pour finir le regard critique porté par Bury sur ce qu’il estime être une dérive de l’art contemporain qui, selon lui, étouffe de se prendre lui-même pour objet dans un métadiscours en forme de cercle vicieux. Au moment où celui-ci publie sa « Poquette », César expose son propre pouce, dont il a agrandi le moulage à l’aide d’un pantographe, à la galerie Bernard : dans une sorte de mise en abyme, la main de l’artiste se désigne elle-même comme œuvre. Et c’est ainsi, comme on peut le voir également dans la collection de « mains d’artistes » réunie par Jean-Pascal Lorriaux, que la signature manuelle de l’œuvre vaut pour œuvre.

En recourant à une rhétorique de l’image efficace, Pol Bury réplique aux questions que celle-ci présuppose : d’un côté, comme le dit Kandinsky, « l’artiste est la main », de l’autre, avec César, la main est l’œuvre ; ici la réduction de l’art à sa propre représentation, là une « touche » transcendante qui « met l’âme humaine en vibration ». Quant aux deux extrémités de l’art, elles se rejoignent lorsque, à 400 siècles de distance, on compare les empreintes pariétales avec celles d’Yves Klein. Tous sujets qui suscitent généralement chez Pol Bury son scepticisme et attisent sa causticité.

Cette critique des diverses manifestations de la main dans les Beaux-Arts sera partiellement remise en cause lorsque Pol Bury, dans les années 70, retrouvera un grand plaisir à pratiquer le dessin. Cependant, sa méfiance à l’égard de la touche, du trait ou du style comme projections de la personnalité de l’artiste perdurera au-delà de son Épilogue provisoire : ses ramollissements photographiques, tous redessinés à la main, sont d’une telle habileté qu’il faut beaucoup d’attention pour y distinguer l’usage du crayon. Il en va de même pour certains de ses écrits tirés en lithographie, dans lesquels les caractères d’imprimerie sont imités à la perfection, de manière à faire croire à un imprimé. Cette imperturbabilité du tracé est volontaire : « Ces coups de crayon, je les veux anonymes ; je ne tiens pas à ce qu’on puisse reconnaître mon “trait” comme en règne l’usage dans les Beaux-Arts. Il ne s’agit pas davantage de satisfaire les graphologues. Les remous de l’âme ne se laissent pas mesurer sur le sismographe à la mine de plomb. » En attendant, le retour de la main lui aura offert ce qu’il attend de la pratique de l’art : le « temps dilaté » par l’exercice d’une action dont la durée lui offre l’inestimable avantage, en prolongeant le geste, de pouvoir jouir pleinement du présent.

Frédérique Martin-Scherrer